こんにちは。ガリレオサイエンス教室の三宅です。

月一ブログ、発信いたします。【5月15日発信】

今回は、ホーキング(小6~中3)クラス、テーマは「分子・原子・素粒子」です。

まずは、1億倍の世界を体感します。

もしも原子が見えたなら、ぼくらの世界はどんなかな、原子の小さな小さな世界をリアルに想像できるようになることがねらいです。

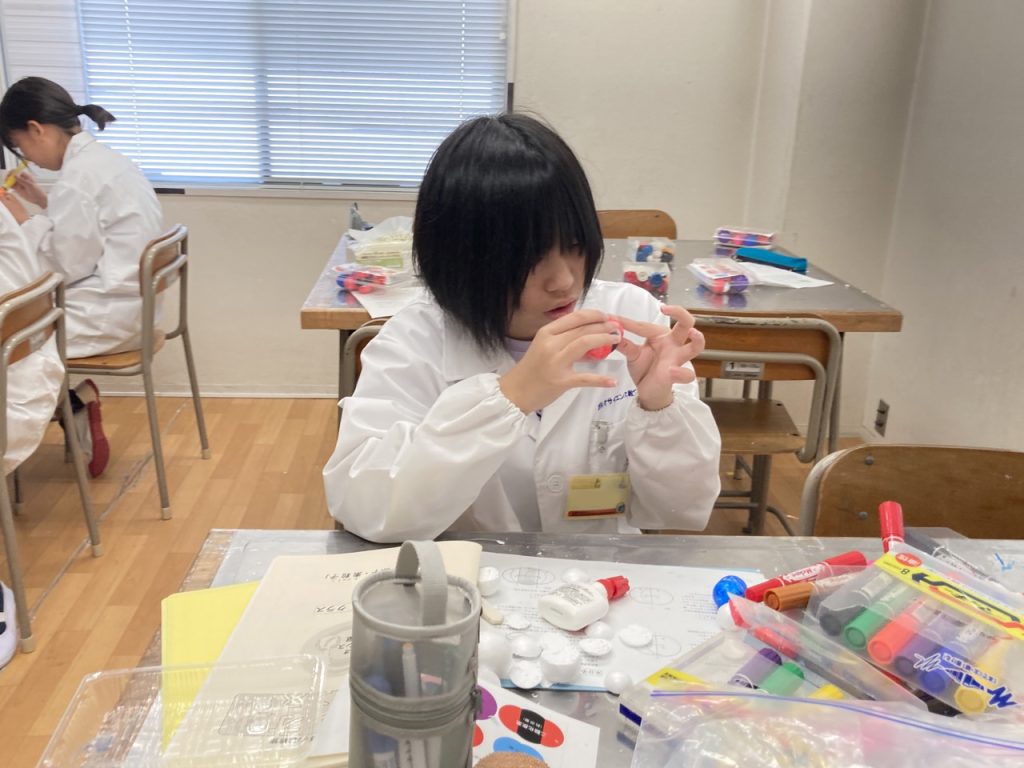

まずは空気のつぶを1億倍にした模型を作っていきます。

酸素分子からです。酸素の原子は1億倍にすると30mm程度の大きさになります。

30mmの発泡スチロールの球を切ったり、はり合わせたりしながら、作っていきました。実際の空気のつぶに色はないのですが、今回は色をつけてわかりやすくしました。

酸素もつぶであり、物質であることを認識します。

本筋とは外れますが、こういう工作で感じることも大切にしています。

発泡スチロールの球をカッターで切る作業は、うまくいかないこともあります。うまくいかなかったなと感じたら、新しい球をとって、作っていいことにしています。失敗をしたとしてもかまわないと思っています。ちがっていたのであれば、修正したらいいだけです。この方法ではうまくいかない、ということが分かっただけです。次またやれば良いと思っています。安心感のある中で、活動できるようにすることを大切にしています。

何回かやって、そのうちなんとかなるものだなーを感じ、これくらいならまぁよしとしようという自分の気持ちにも向き合いながら、作り上げていきました。いろいろな感情を味わいます。

安心感のある中で、活動することを何度も経験して、お子さんのこの先、失敗を恐れて、何もしない人になるのではなく。失敗するかもしれない。でも、大丈夫。自分は、やれる。そういう自信のある人になるように。ちがっていたら、修正すれば良い。やってるうちに、絶対成功するよって、そう思えるように。その方が、人生を楽しんで、豊かに生きられますので。安心感のある中で、失敗も受け入れられながら活動することが、大切なことだと思っております。

油性マジックで色を塗るにしても、さまざまなことを感じます。手に色がつくなー。手で持ってやりにくいなー。そのうち、ペーパータオルで球をつまんだり、つまようじに球をさしたり、ビニル手袋をしたりして、塗っていました。

塗ってからはり合わせるのがいいのか、はり合わせてからがいいのかなども自分のやりやすいように考えてやっていきます。

できあがると、愛おしそうに自分の作品をながめていました。作ってて楽しいという経験をして、愛着を感じていました。

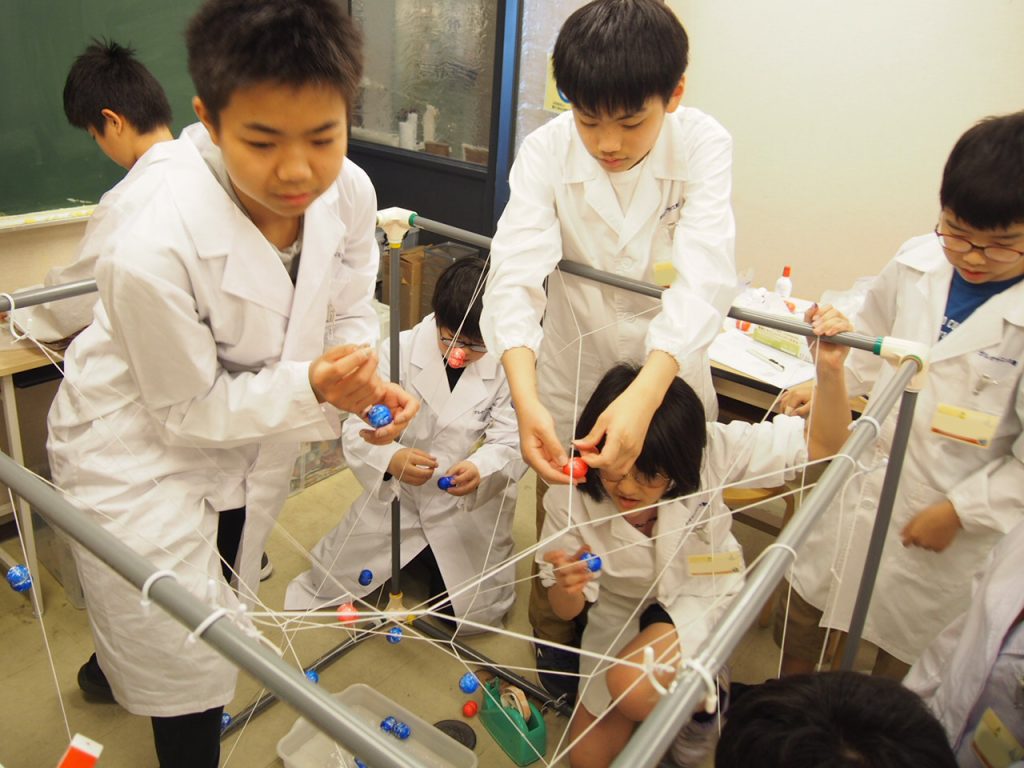

そのあとは、1メートルの塩ビパイプを使って、立方体のわくを組み立てます。空気を1億倍にした空間です。

この1億倍の空間に、自分たちが作った1億倍にした酸素分子や窒素分子が何個くらいとんでいるか予想します。

1~2個? 10~20個? 百~2百? 千~2千? 1万~2万個? と自分の予想に手をあげてもらいました。

25個であることを伝えると、思ったより多いなー、少ないなーを感じていました。

同じ空間に、酸素分子や窒素分子を25個ちりばめてもらいました。そのままでは浮かべることができないので、ゴムひもを張って、酸素分子や窒素分子をセロハンテープで貼って、空中に配置してもらいました。

空気を1億倍にした模型ができあがりました。

これくらいの空間にこれくらいの空気のつぶがとんでいるのかーを感じます。意外とスカスカと見るか、意外と多いなと見るか。

1億倍というのがどのくらいかというと、人間の頭の大きさが、地球サイズになるくらいです。

頭が地球くらいの大きさになった人間が、日本の、京都または神戸の、この教室の、このサイズ(30mm)の球を見たときに見えるかっていうと小さすぎて見えないサイズ感だなーを感じます。なんとなく原子は小さいとは思っていたことが、こういうことかと腑に落ちます。

水分子、二酸化炭素、アルゴン、ネオン、ヘリウムの模型も作りました。空気をつくる分子のひとそろえです。

なんとなくよくわからない世界だったものが、実感を持って想像できるようになって、世界のおもしろさを感じて、生きるおもしろさを感じてもらえたらなと思います。

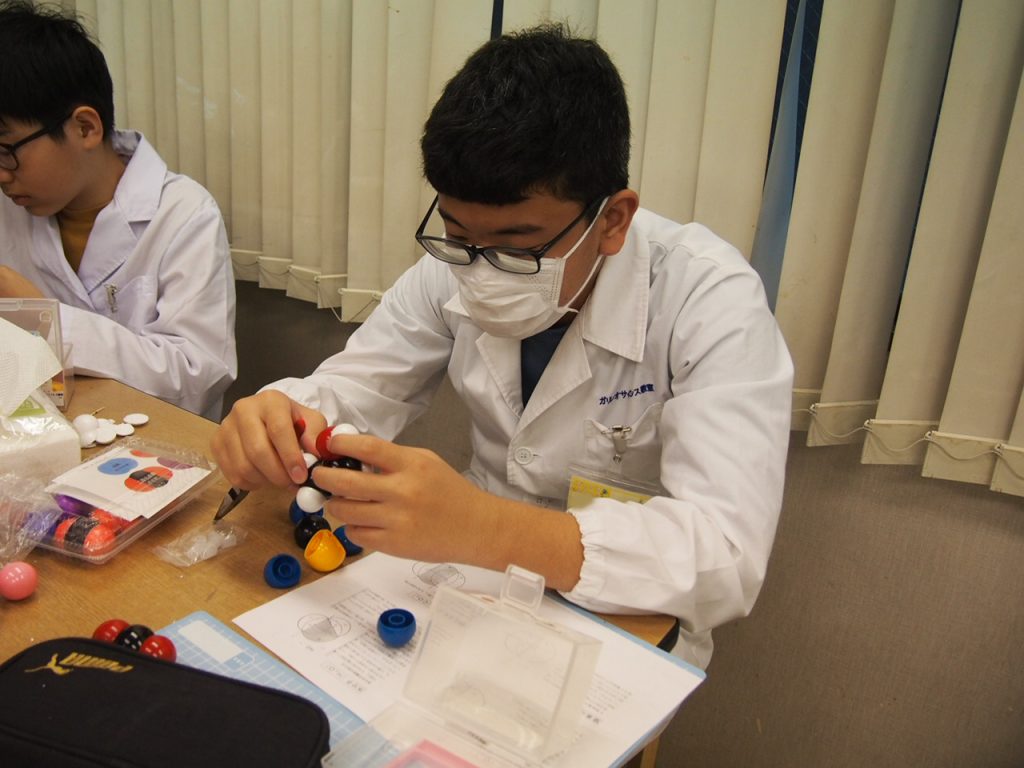

次は、組みかえができるタイプの原子模型を使って、身の回りの化学反応の原子の動きを追いました。

もの(炭素)が燃えて二酸化炭素ができる、水素が燃えて水ができる、エタノールが燃えて水と二酸化炭素ができるなど。何が起こっているのか、模型を使って、実際に手を動かしてもらいました。ものができたり姿が変わったりするのも、原子の組み合わせが変わっているに過ぎず、増えたり減ったりしていないことを感じます。

ここからは、原子そのものの話をしていきます。

原子というものの存在の証明。実際は花粉ですが、今回は、牛乳の中の脂肪球が動いている様子を顕微鏡で見てもらいました。ブラウン運動と呼ばれます。生きていないのに動く。その様子が原子の存在の証明になったことのお話をします。知的好奇心でしかない、人類の探求の情熱に触れてもらいました。科学者のどうしても知りたい、やるという熱量。

そして、原子そのものの構造の、現在までに解明されていることを伝えます。

原子は実はスカスカで、原子核と呼ばれる固い部分と電子からできていること。

研究が進むにつれ、原子核は陽子と中性子と呼ばれるつぶからできていて、物質(元素)の違いはこの陽子と中性子と電子の数のちがいでしかないことがわかったこと。

さらに陽子と中性子も根源ではなく、アップクォークやダウンクオークという「素粒子」の組み合わせでできていること。

つまり私たちの身の回りにある物質は、私たち自身の体も含めて、アップクォーク、ダウンクォーク、電子の3種類の組み合わせだけでできていること。(電子も素粒子の1種です。)

生きてるって何か、生命って何か、意識って何かはまだ全然わからなくて、ただ、物質も、私たちの体もこの3種類の組み合わせでしかないことを知りました。

ヒッグス粒子やニュートリノなど、物質をつくるものではない素粒子もいくつかあります。素粒子と言っていた割には種類が多いので、おそらく、素粒子のさらに根源的なものがあって、それがふるまいを変えることでいろいろな種類の素粒子として現れているのだろうという現在の予想の話。(ひも理論と言います。ギターの弦のように、1本でも押さえ方ふるえ方によっていろいろな音を出すようなもの)

今現在ここまでわかっているよという人類の限界値を知っておくことは、これから知識を学ぶためには大切なことだと思っています。全体像を俯瞰して見られるようになると、余裕をもって知識を吸収できるようになります。

一番今現在人類がわかっているはじっこを知る。それがわかれば、このあと学校で習う化学反応とか有機がどうのこうのっていうのはそのはしっこからみたら、自分のイメージできる範囲内であることがわかれば、手に負えないものじゃなくなるという自信のもとになってくれたらと思っております。

原子の構造の学びを深めるために、ヘリウム原子の模型を作りました。陽子、中性子、電子。陽子や中性子をつくるアップクォークやダウンクォーク。

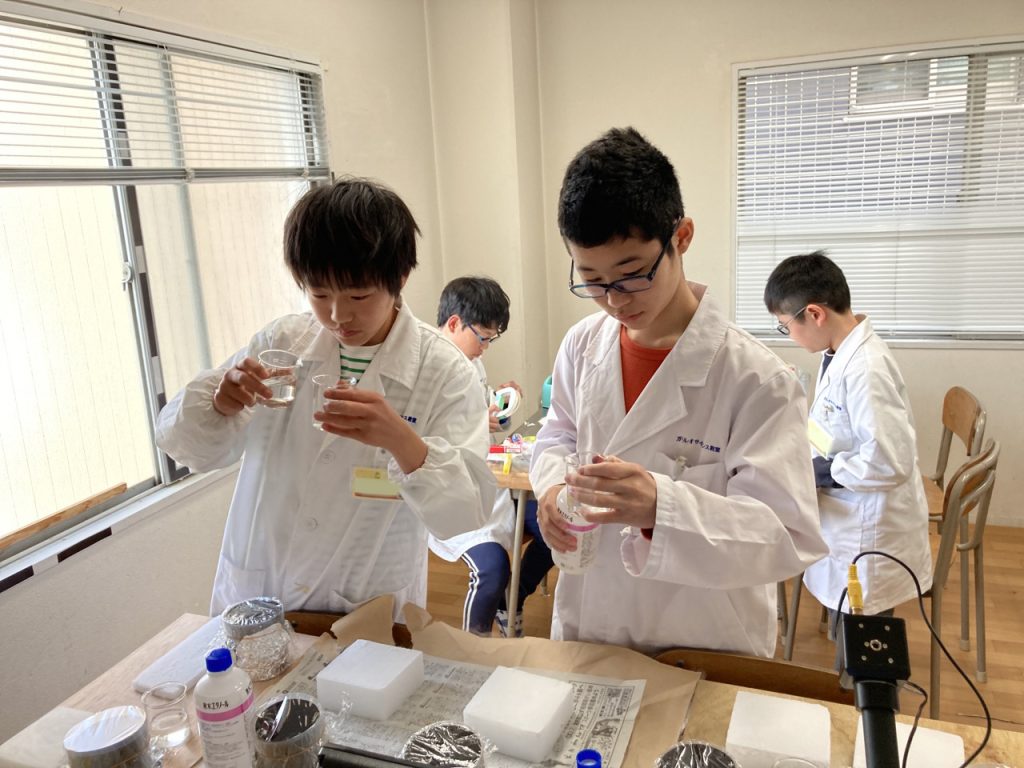

最後に、ドライアイスとエタノールを使って、霧箱というものを作り、素粒子の飛ぶ軌跡を見ました。素粒子は小さくて見えないけど、たしかに存在していること。そして私たちのまわりを飛んでもいることを実感します。感動します。

今回の実験で、今住んでいる世界がこうなっているんだよっていうことを知る。ふだん日常的に感じていることとは別のこと。もうちょっと小さな小さな不思議な世界で根本のものを知ることで、世界のおもしろさを感じ、生きるおもしろさを感じる。

日常の机とかえんぴつを見たり触れたりしたときに、向こうが透き通って見えなかったり、しっかりしたもののように感じるけれど、実際はすかすかなつぶでできていること。本当は色が見えるのも変であること。生命、意識を持って、動いているのも変で。物質とはこうなっているはずっていうことはわかった、伝えられたとしても、それでもなお、なんでってなる不思議さを感じて、いやなんて世の中おもしろいんだろうと、世の中に希望を持って生きていけることにつながればなと願っております。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

三宅恵里香