こんにちは。ガリレオサイエンス教室の三宅です。

月一ブログ、発信いたします。【6月13日発信】

今回は、ガリレオ(小2~小3)クラス、テーマは「化石のレプリカをつくろう」です。

今回は、授業の前に化石を机の上に並べておきました。授業の前からお子さんが見たり、触れたりできるようにしています。授業の前からわくわくして、楽しみにしてもらうしかけです。

お子さんは、机の上にならんでいる化石を発見して、「これなに?」と言いながら、化石をみつめます。化石の箱に書いてある文字を見て、「さ、ん、よ、う、ちゅう?」と読み上げたてみたり、指をさして、「これアンモナイトー、もっと大きいのもあるでー」「化石って売ってるのー?」と楽しそうです。おそるおそる持ち上げて「サメの歯もある……」「えっ、これ葉っぱ? これ貝いっぱい」と授業がはじまる前から興味いっぱいです。

授業がはじまります。

みんなを前に集めて、あらためて化石を見る時間をとります。

「アンモナイトって貝? おもしろい形してるー」「化石ってもっと高いとおもってたー」「スピノサウルスの歯やー」「これも化石?」「葉っぱのかたちー」「このアンモナイトきれいー、キラキラしてる!」「これふつうに貝殻やけど……これも化石??」「さんようちゅう……、なんか気持ちわるいー」「さわるのこわいー」などなど、それぞれのお子さんがさまざまな感情を味わいます。こちらは、その感情を大切に受け取ります。お子さんのお言葉そのままでオウム返しします。否定しません。

お子さんが「気持ちわるいー」と言ったら、こちらは「気持ちわるいかー」と返します。

いったん、受け入れます。受け取ったことを、お子さんに示します。

大人にとって都合の悪い事を言われても、受け入れることが重要です。「気持ちわるいー」と言われたときに、無視したり、「そう?」とか「ええー、かわいいじゃん」などと言ってはいけません。

意識的ではないと思いますが、この行動はお子さんの「感情を否定する」行為です。

あなたの感情はまちがっていますよ、というメッセージが伝わります。

感情を否定される体験を日常的にされるご家庭のお子さんは、自分に自信がなく、主体性の無い人間に育ちます。

嫌なことがあっても断れない人になります。負の感情を表現したときに、その感情はまちがってますよ、と示され続けているので「嫌だとは思ってはいけない」と認識します。

自分の感情に自信がなくなっているので、うれしい、とか好き、にも自信がない人になります。

まずはそのまま受け入れる。

きもちわるいと思った、嫌だと思ったなどを含めて、感情を否定されず、まずはそのまま受け入れられることがお子さんの成長にとって大切です。

何か言いたいことがある場合は、受け入れた上で、言います。

「気持ちわるいー」と言われたら、

「気持ちわるいかー。……先生はかわいいと思うんだけどな~」など。

気持ちわるいと感じる感情は、自然に湧き上がるものです。良いも悪いもありません。

そう感じたあなたを尊重します、という姿勢を示したうえで、必要なことを言います。

ちなみに

「気持ちわるいー」と言われたときに

「そう?」とか「ええー、かわいいじゃん」と言ったときの方が、

気持ちわるいに固執します。

「気持ちわるいー」と言われたときに

「気持ちわるいかー。……先生はかわいいと思うんだけどな~」と言ったときの方が、

気持ちわるいに固執しなくなります。

いったん受け入れてもらっているので、昇華します。

今回は、アンモナイトと三葉虫の本物の化石を使って、レプリカを2つ作ります。

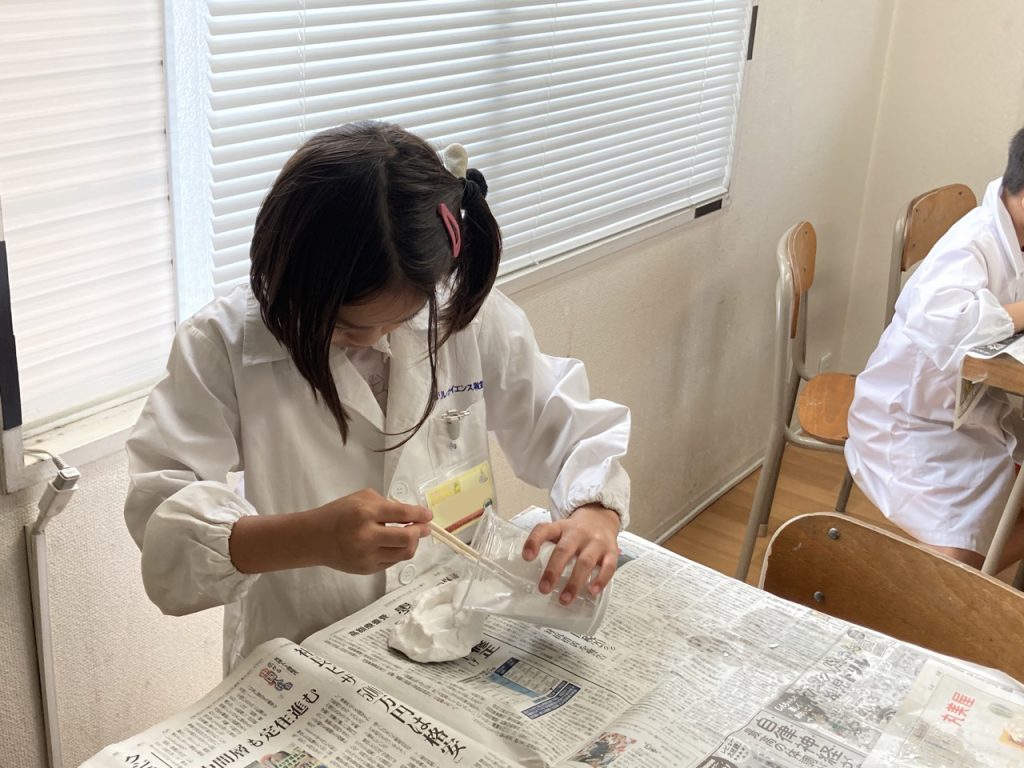

型をとるという方法で作ります。粘土で型をとりました。

全体にやり方を演示しながら伝えます。そのあと、自分たちですすめます。

粘土が入った箱を取りに行く、箱を開ける、粘土を取り出す、袋をやぶる、粘土を出すことも全部お子さんがやります。

箱に入っているものはそのまま渡すことを大事にしています。箱から開けて準備しておくことはしません。自分でやるから楽しいのです。できる状態にして渡されても自分ごととはなりません。やらされているだけになります。指示待ちになります。感情も動きません。

準備も自分でやることで自分ごとになります。おもしろい、たのしい、めんどくさい、などのさまざまな感情を感じます。

今回は、ふわっとかるい粘土という商品を使いました。「ふっわふっわー」「きもちいいー」「やわらかっ!!」と感触を楽しんでいました。

化石にそっと粘土を包んで、型をとります。あとで石こうを流し込むので、粘土のうすいところがないように、かたむかないようにすることが大切です。何回かやって、型ができあがります。

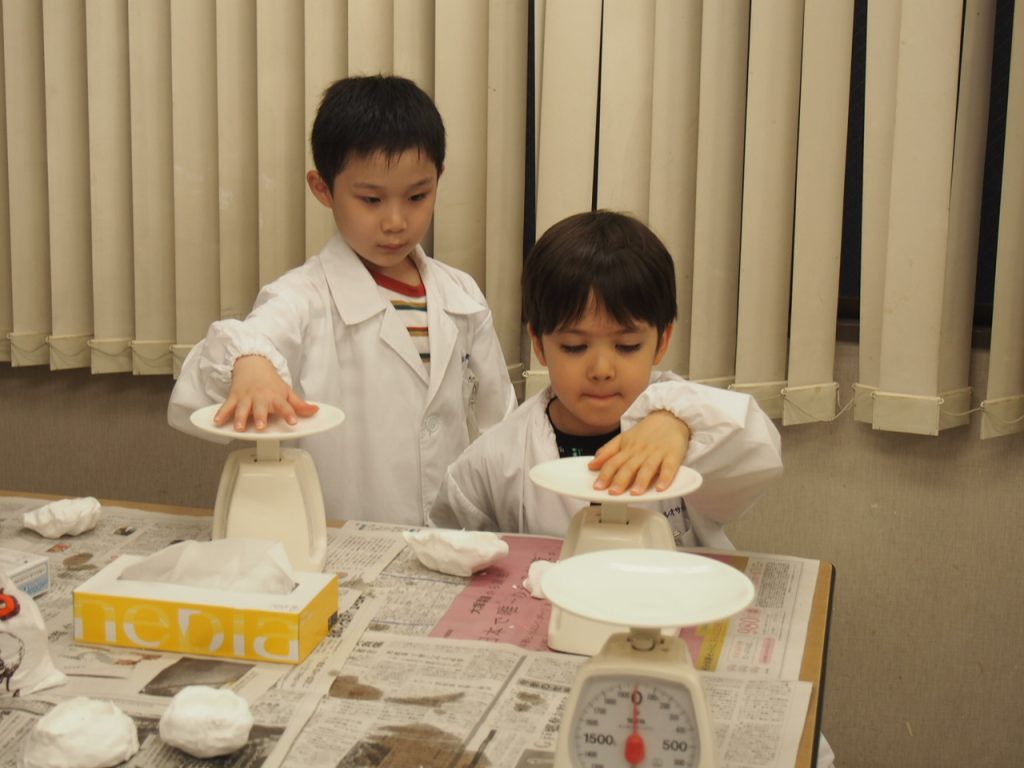

型がとれたら、石こうをはかったり、水をはかったり、まぜたりしました。

トロリとした石こうを、そうっと型に注いで、かたまるまで待ちます。待っている間も「もう石こうかたまったかな?」「もう型をとっていい?」と気になります。

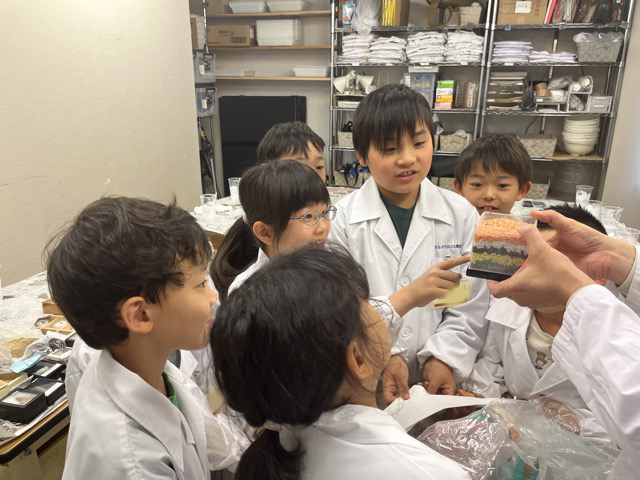

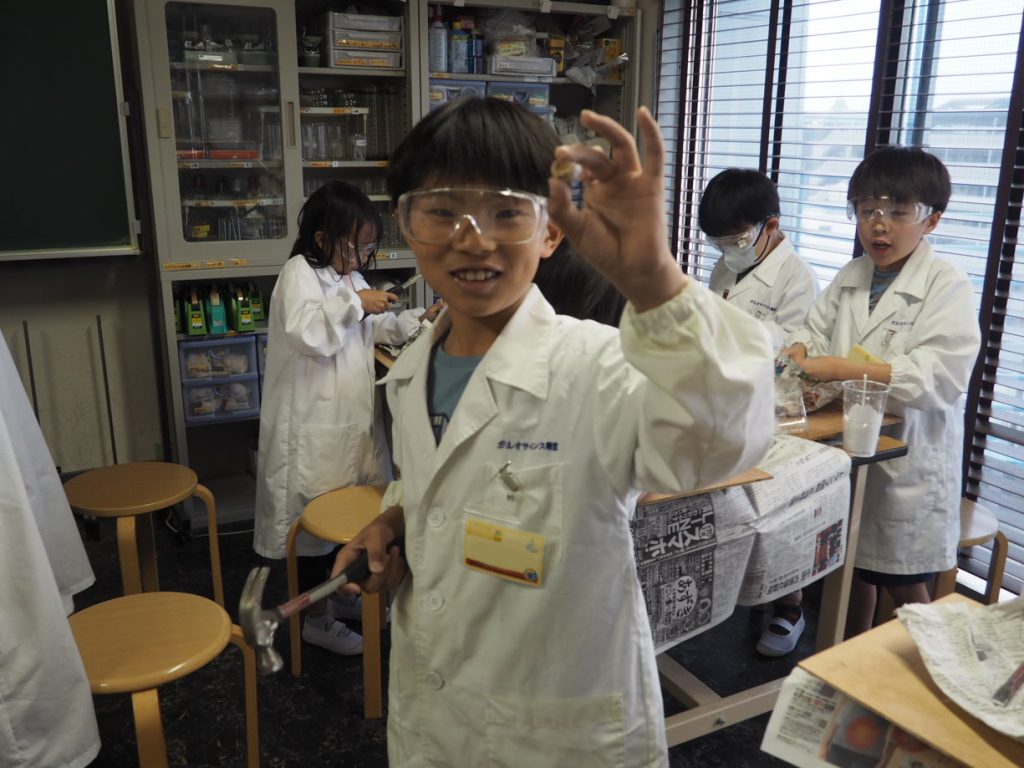

石こうがかたまる間に、化石発掘体験をしたり、自分の取り出した化石のスケッチをしたり、化石がどうやってできるのかの演示をしたりしました。

たがねとハンマーを使って、精いっぱいの力で石から化石が出てきた瞬間はとてもうれしそうでした。自分の掘り出した化石をほこらしく眺めていました。

石こうがかたまったら、型からはずします。

不安と期待の中、おそるおそるはずした粘土から無事出てきたレプリカを見て、できてるーと笑顔になります。

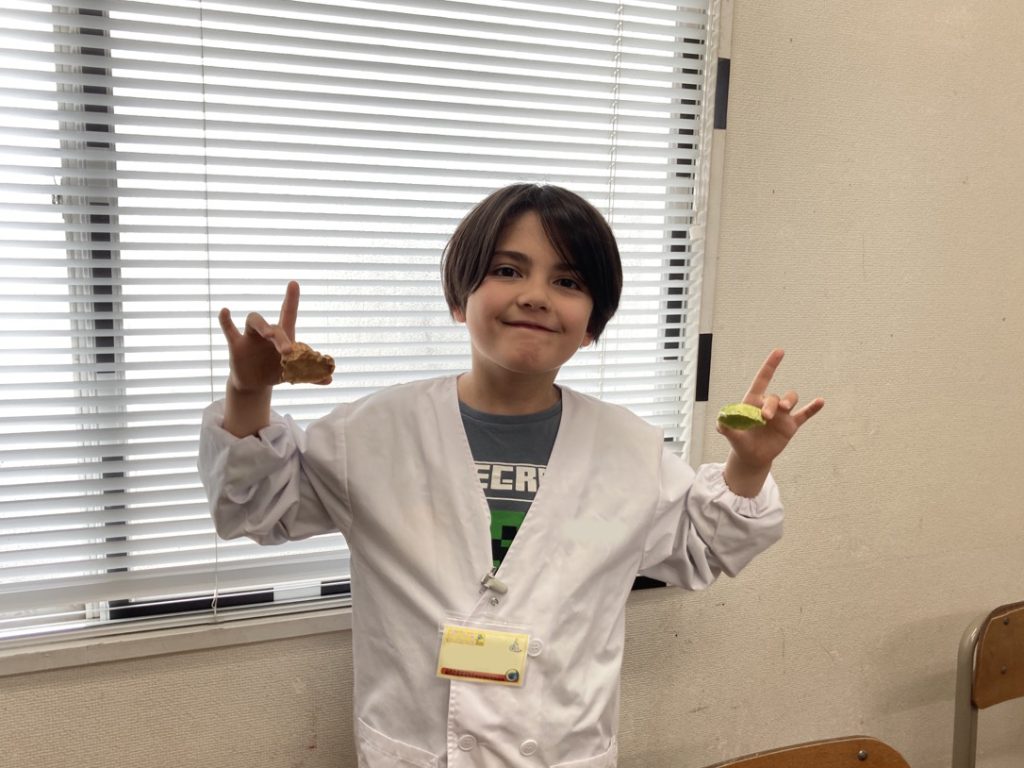

今回は、水彩絵の具で色もつけました。思い思いに塗っていきます。本物の化石の色にまねた色にしたり、生きていたときはこんな色だったかもと想像してみたり、模様をつけてみたり、自由に塗ります。

できあがった自分の作品をみて、愛おしそうでした。

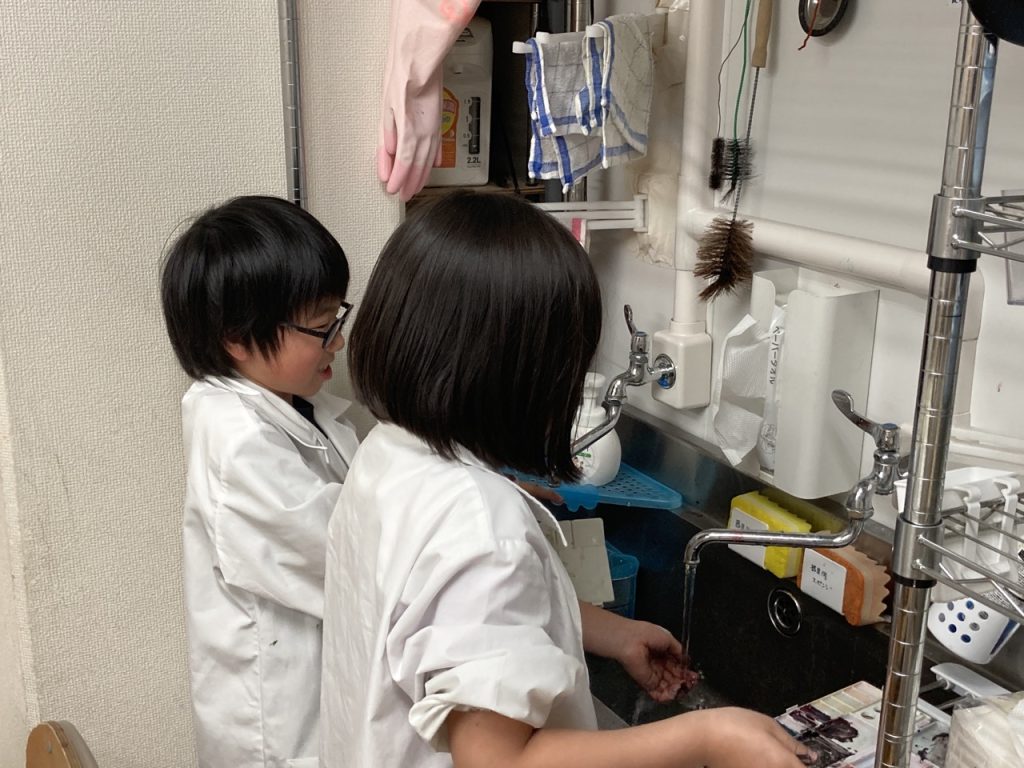

使ったパレットやバケツを洗うこともしてもらいました。水で流しているとすごい色に変わっていく様子を見て、洗うことも楽しんでいました。

今回は、化石のレプリカをつくろうをテーマに実験いたしました。

化石は、数億年前に生きていた生き物の形や、生活の跡が今に残ったものです。

昔にこんな生き物が生きていたんだなぁとか、その時代のその土地や、地球の環境がわかります。

昔のことがわかって、そして今のことがわかると、未来がわかります。

過去にこういう周期でこういうことが起こっていた。

じゃあ今から100年後にはこういう風になるんじゃないだろうか、ということです。

過去と現在はつながっていて、現在と未来はつながっています。

我々人類も、数億年後の未来人が化石として見つけるかもしれません。

今の行動によって、将来が変わります。

これは個人のこともそうで。

私たちの体は、過去に食べたものや運動、勉強や経験によってできています。

今食べるものや運動、勉強や経験によって、未来の私たちができます。

過去と現在がつながっていて、現在と将来がつながっていることを認識できれば、ちょっとサボりたいけど、もうちょっとがんばってみようかなとか、歯をちゃんとみがこうとか、生活を丁寧に生きることにつながるかなと思います。

今回の化石の授業で、そういうことを感じてもらえればと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

三宅恵里香