こんにちは。ガリレオサイエンス教室の三宅です。

月一ブログ、発信いたします。【7月10日発信】

今回は、パスカル(小4)クラス、テーマは「ミクロの世界探検」です。

非常に小さな世界を、のぞいてみよう! という回です。

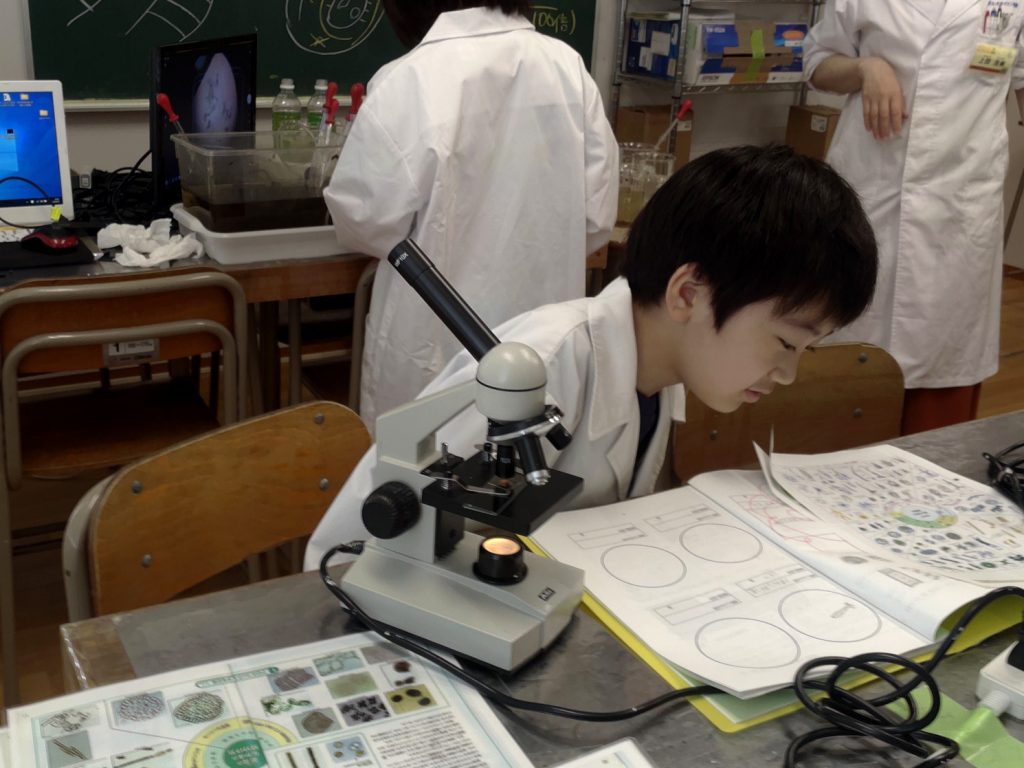

顕微鏡を使って、普段は意識しない小さな生き物の世界を感じたり、道具を借りる心得、生物スケッチの作法も身につけます。

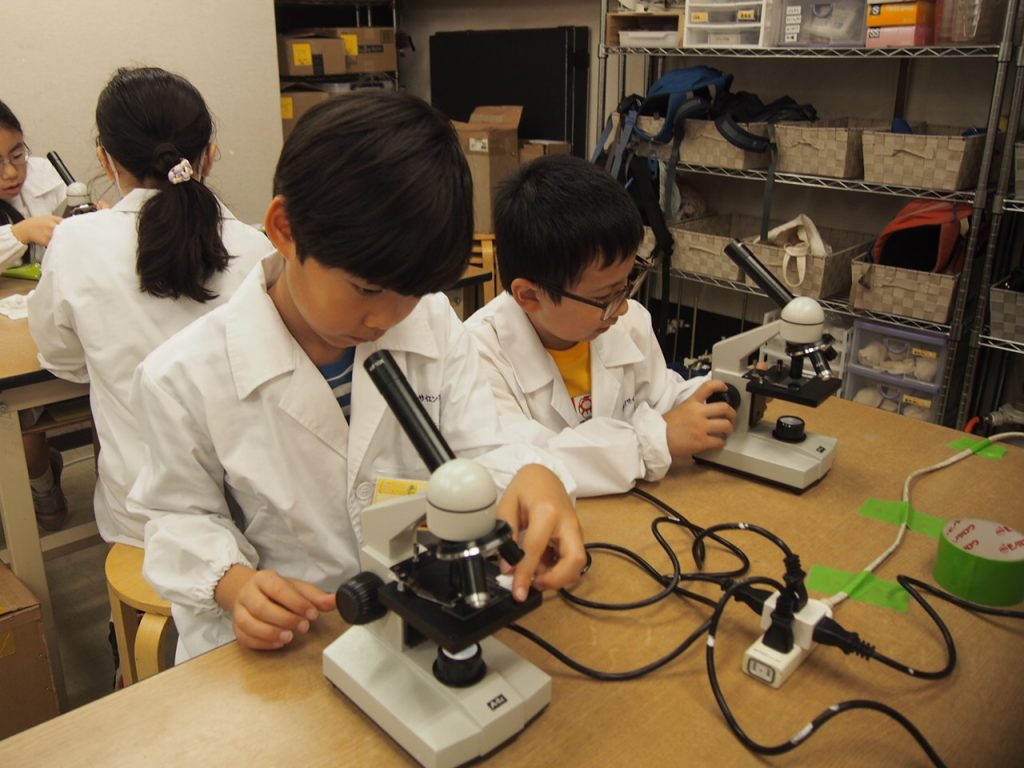

まずは、顕微鏡を自分のものとして扱えるようになるよう、親しんでもらうところからスタートしました。

ひとり1台です。実際に手で触れて、さわってもらいます。

使い方の説明は、最初はしません。まず興味関心を大事にしています。

ひとり1台使えることにわくわくしながら、自分で教卓の方に置いてある顕微鏡を取りに行きます。自分の机に運びます。

はやく使いたい、うまく使えるかな……、おもしろそう、など期待と不安な気持ちを味わいながら、机に置いて箱を開けます。発泡スチロールの箱が見えます。

おっ、なにこれ? 開けたい! これどうやって取り出す? 開けていいの? などお子さんそれぞれに感じます。取り出します。それを開けるとやっと顕微鏡が見えました。

おー、顕微鏡ー! 何か見えるのかな? どうやって使うの? この部分何? 何か見たいー! と気持ちが上がります。はやく何か見たい! どうやったら見えるの……? と興味関心が高まります。自ら何かしらの気持ちを感じます。

自分で準備することで、顕微鏡を受け入れる気持ちが作られていきます。楽しめる気持ちになります。いきなり顕微鏡を目の前に置かれても気持ちがついていかないので、自分で準備することで、自主的に動けます。

部分の名前を伝えたり、使い方の説明は、興味関心が出たあとです。

こわしてほしくない、傷つけてほしくないからと、ここでくどくど説明してしまうとせっかくのやる気がなくなっていき、自由に楽しめなくなります。

やり方や注意事項を最初に説明されてしまうと、『それ以外のことはしてはいけません』という言外の要求を大人から感じるため(というかそう言ってるのですが)、窮屈な場になります。結果、言われた事だけしかやらない指示待ち人間になります。

初見ではわからない、してはいけないことについてだけは、あらかじめ言う必要があります。(1個か2個くらいです)

また、もしも乱暴に扱っていたら、注意します。

それ以外は、多少「いわゆる正しい手順」とちがうことをやっていても、OKです。やりながら勝手に習得していきますし、自分でやって心が満足した後でなら、その後でされる説明を落ちついて話を聞ける状態になり、すんなり使えるようになります。自分のものとして、扱えるようになります。

この時点でお子さんは、とりあえず何かを見たくなっているので、とりあえず見られる植物のプレパラート(葉の気孔などが見られるような)を渡します。

とりあえず見てごらん。ただ、最初は4かけるの倍率で見てね。(使い方を知らない人が高倍率の対物レンズを使うと、部品を壊す恐れがあるので、それは使わないようするための指示)と伝えるだけで、なんとなくお子さんはこうしたらいいのかな? と自分で考えて使っていきます。

もちろんわからないお子さんもいらっしゃいますので、そこでピントの合わせ方の説明を、作業しているお子さんたち全体に向かって、口頭で軽くします。(あとは個別で1人~2人に「ここを回すんだよ」などと言う)それだけでお子さんたちは使えるようになります。

ピント合わせの練習も兼ねて、塩、かたくり粉、砂なども用意しています。

自分で見たいものを思いついたりしている場合は、それでも良いです。こちらが用意したものを見てもらうよりも100倍は学習効果があります。えんぴつの芯見たい! 自分の指の指紋は? テキストの文字、消しゴムのかす、髪の毛、チョークの粉、植物のプレパラートに貼ってある文字とかを見てもいいです。自分の興味のあるものを見る方が、使い方を勝手に習得していきます。

お子さんの気持ちにそって進行します。その興味関心にそって、使い方の説明をします。

顕微鏡の正しい使い方を知ってほしいのも目的の1つではありますが、勝手に習得されていくものであって、メインではないと思っています。

顕微鏡という普段は触れないものが1人1台使っていい状態になって、それを楽しんで、自分の好奇心でやって、楽しい。へぇ~! という発見があって、今日は楽しかったな、と終われるように。

新しいことができて楽しかったなと感じることで、必要だから、結果として使い方を習得していきます。その方が楽しいです。

いわゆる正しい使い方というのは、必要があってその形に収斂(しゅうれん)されていくものですので、使っていると自動的にその形になっていくことが多いです。ただ、思いつかないことや、長い時間をかけないとわからないこともありますので、そういうものはきちんと説明します。最初には説明しないというだけです。(壊すものでないかぎり。)

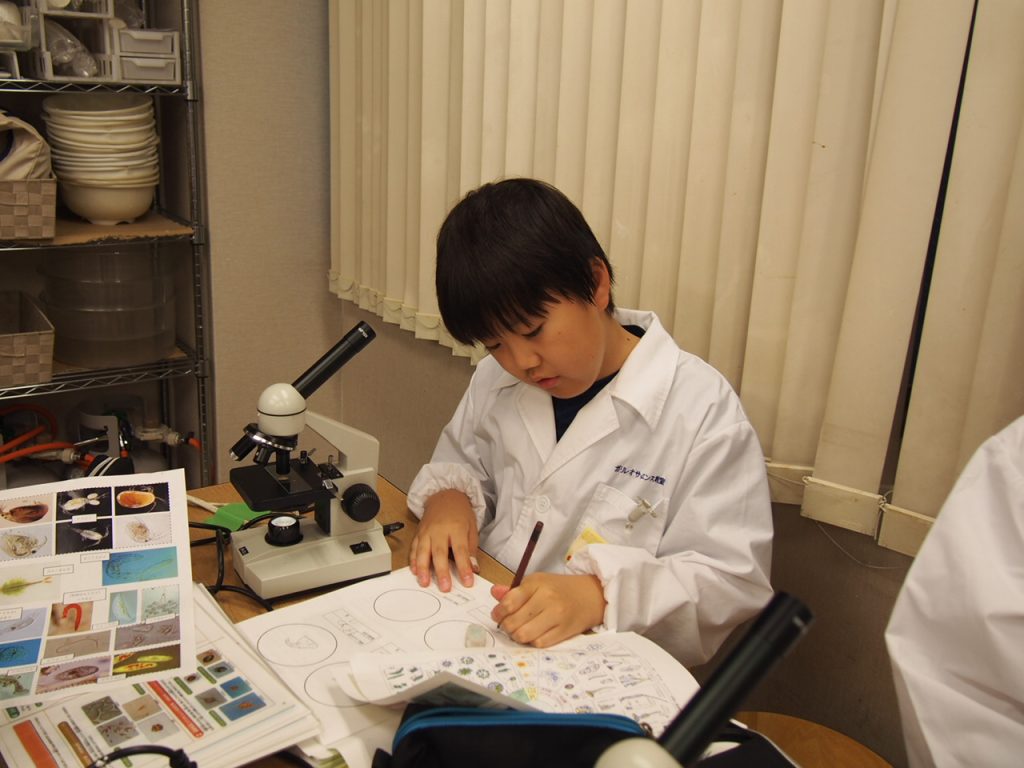

顕微鏡に慣れたら、スケッチの作法も学び、先ほど見たもので練習もしました。

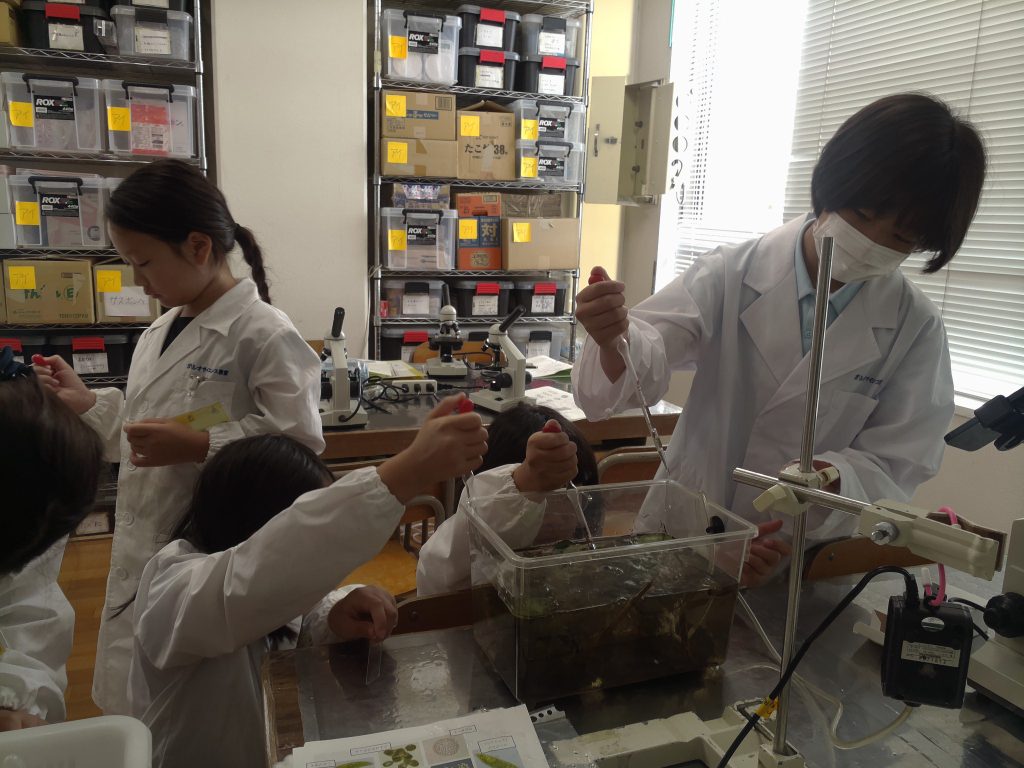

ここからはいよいよ実際に池の水を観察します。

駒込ピペットの使い方、スライドガラスとカバーガラスでプレパラートにするやり方を伝えます。

そのあとは、顕微鏡で池の水を見ていきます。

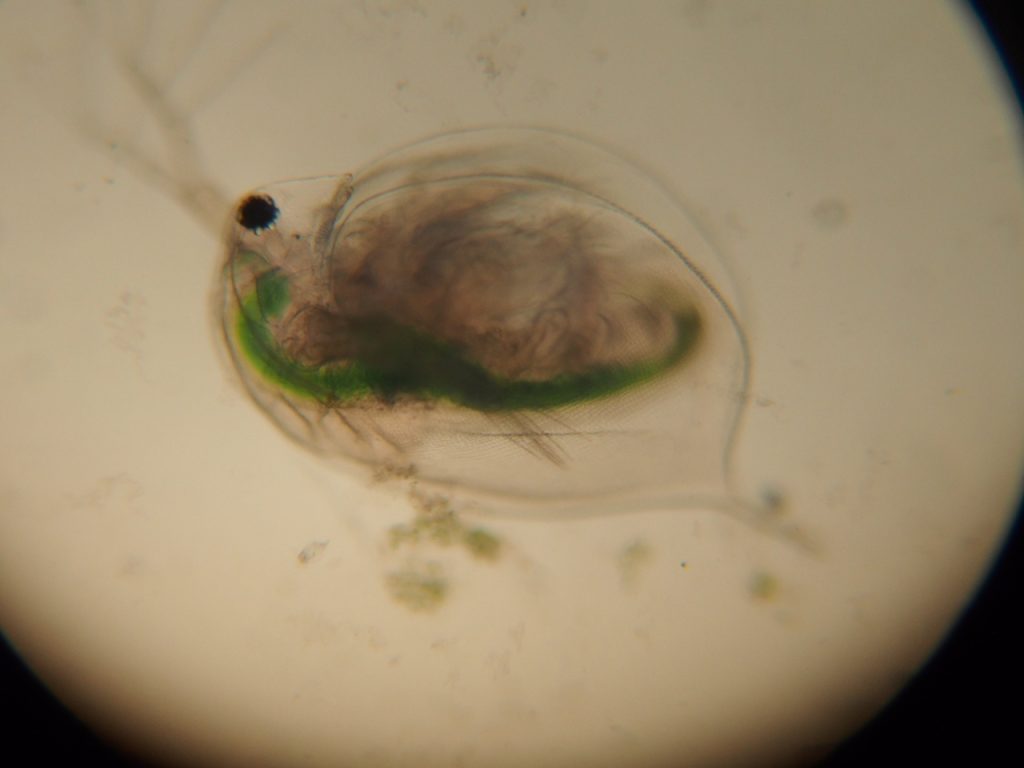

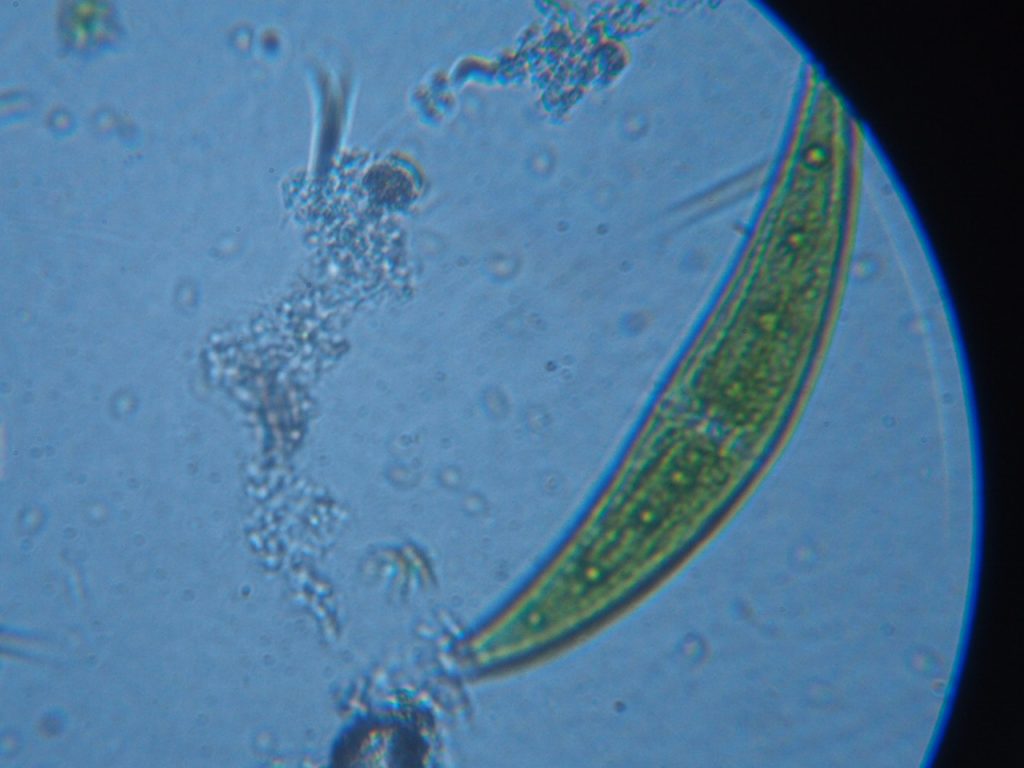

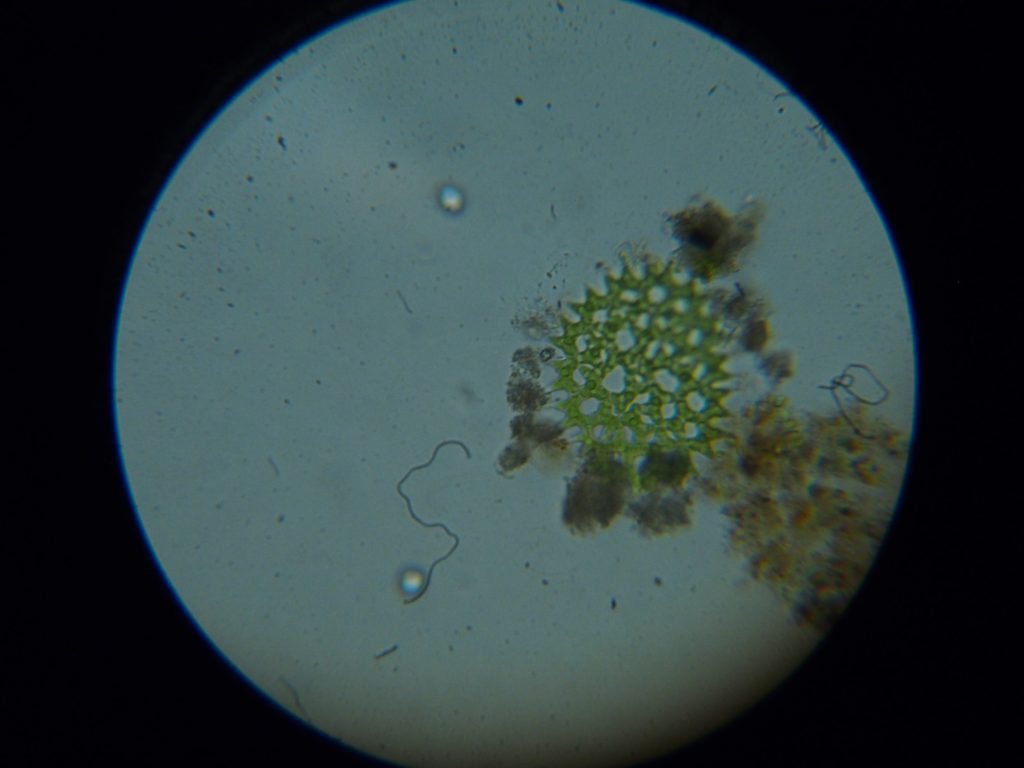

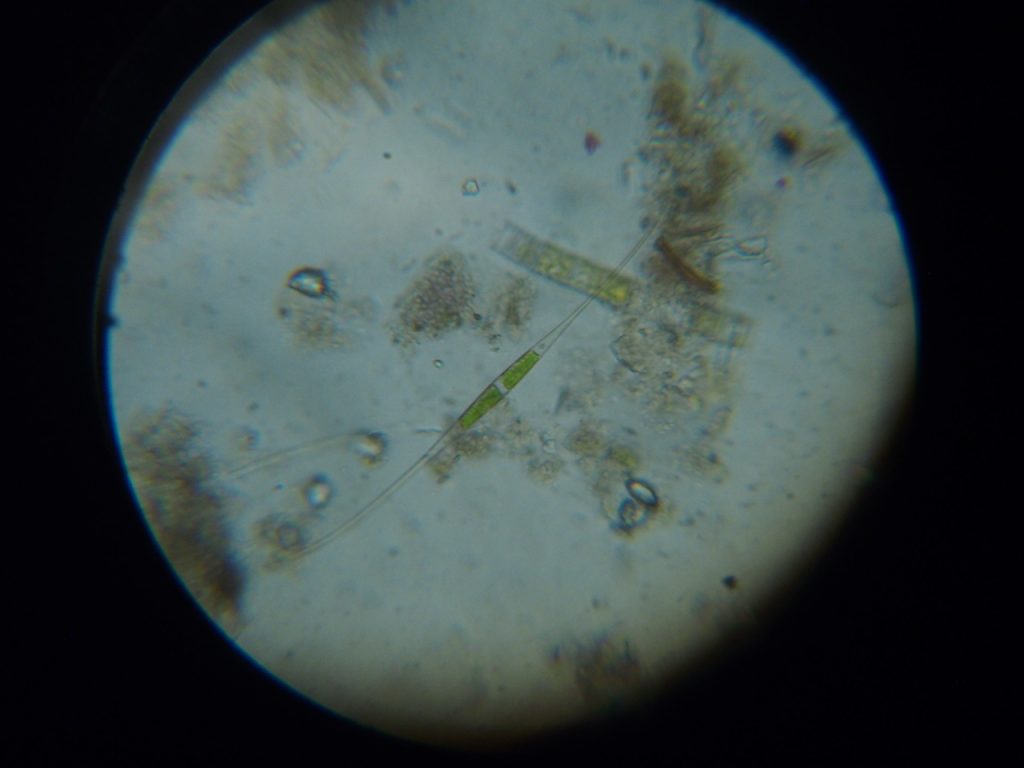

顕微鏡をのぞくと、動いているものが見えたり、緑色の水草のようなものが見えたりします。はじめは、何もいなかったりもします。

何も見えなかったら、池の水を変えてプレパラートを作り直して、何か見えたときはうれしくなります。

自分の見つけたプランクトンのスケッチもしていきます。

動物プランクトンや植物プランクトンが載っている紙を見ながら、自分の見つけたものがなんという名前なのか探していきました。

自分の見つけたプランクトンの中で一番のお気に入りは、写真に撮って、印刷したものを持ち帰りました。

池の水を顕微鏡で見ることで、肉眼では見えないくらい小さな生き物がたくさんいること、その小さな生き物が生きていることに意外さと感動を味わってもらいました。

そうした体験を通して、自分が普段見ている世界とは別の世界があることを知り、自分が見えている・想像できるものとは別のものがあるかもしれないと考える謙虚な姿勢を身につける。自分が今気づいている世界がすべてではなくて、知らないけど、感じないけど、もしかしたら、ここにも何かあるのかもなって、そういう想像ができる人になってくれればと思います。

ひとつのことをやり続ける経験を通して、自分の技術が上がる感覚を味わい、自分はやればできるのだという自信につながってくれたらなと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

三宅恵里香