こんにちは。ガリレオサイエンス教室の三宅です。

月一ブログ、発信いたします。【8月10日発信】

今回は、アインシュタイン(小5)クラス、テーマは「鶏の解剖」です。

動物のからだのつくりについて学びます。お腹をあけて、臓器を観察していきます。

胃、肺、心臓、腎臓などの「消化器官」「呼吸器官」「循環器官」「泌尿器官」「生殖器官」の内臓と呼ばれる臓器を主に扱いました。

生き物の体を調べるのは、この世界のことを知ることの一環です。宇宙のこと、物理法則のこと、化学反応、電磁気など、いろいろなことを知ることを通して、人類としても、個人としても、よりよく生きていけるようにするためです。

生き物のからだを調べるにあたり、本当は私たち自身である「人間」を題材にするのが最も学びがあるかと思います。ですが、人間を解剖するわけにもいきません。他の生き物との比較によってわかることもあります。小2~小3はアジの解剖をしましたが、今回小学5年生のクラスでは、もう少し体が大きくて手に入りやすい、鶏を解剖します。

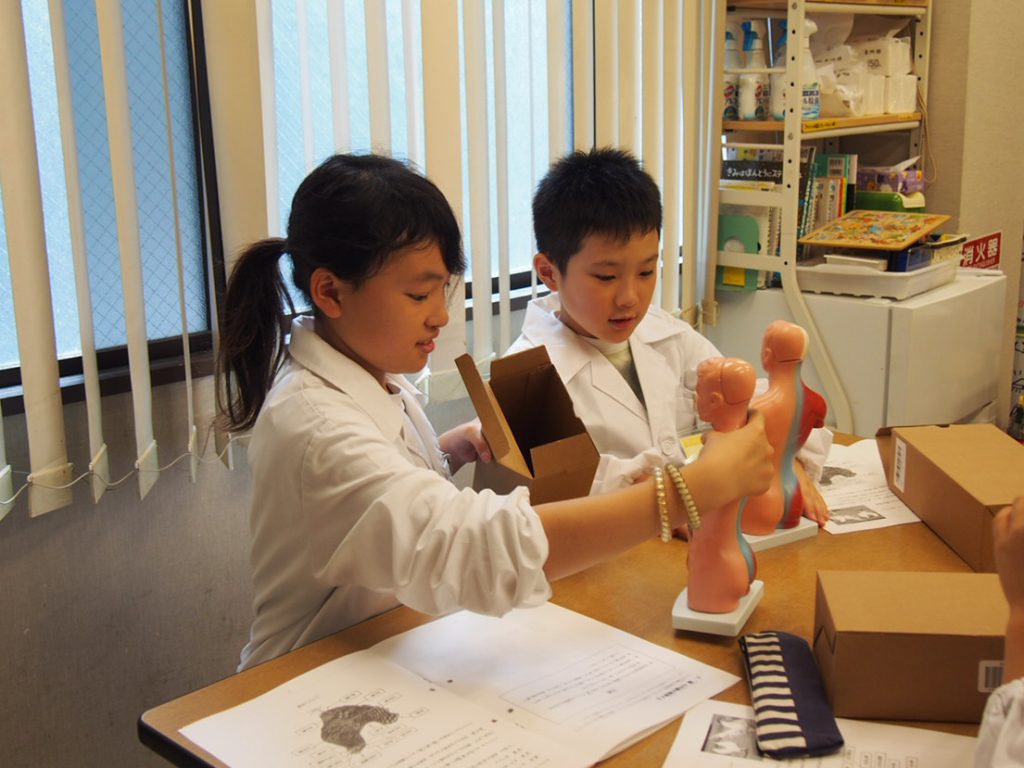

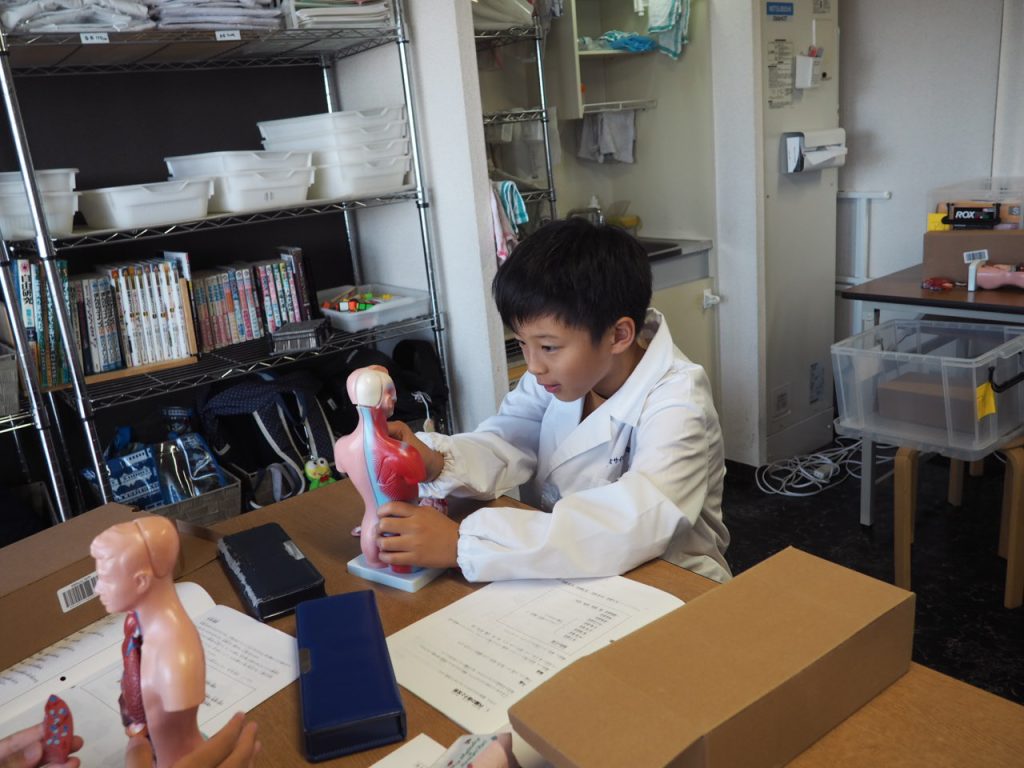

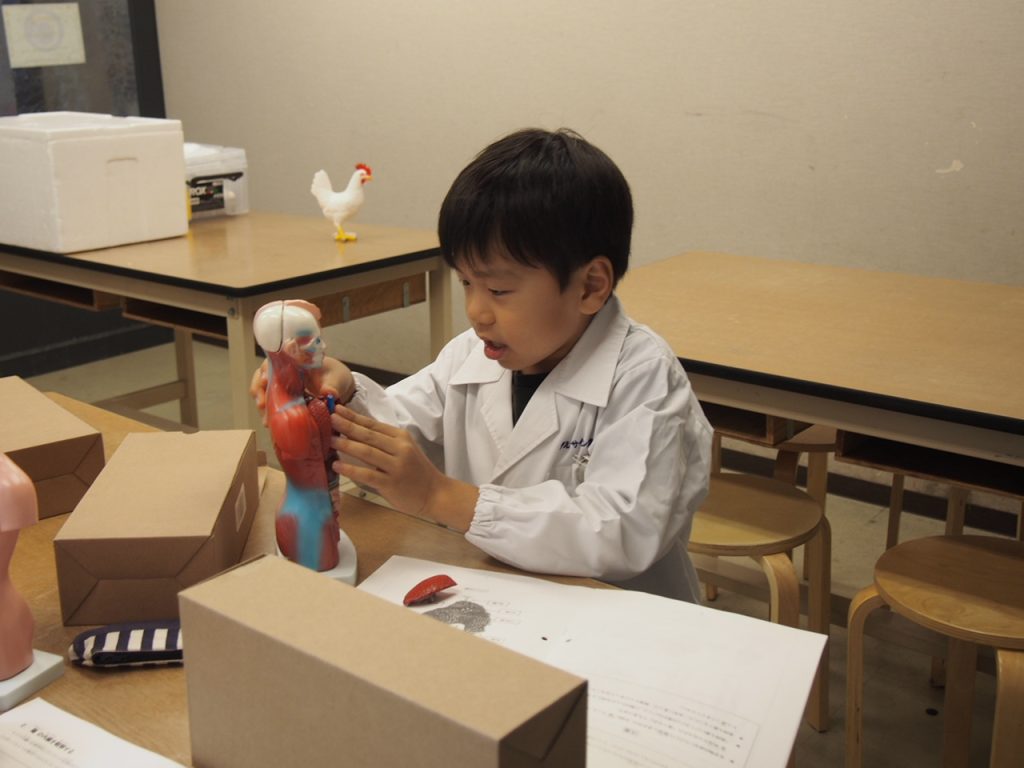

実際に鶏のお腹をあける前に、人間の臓器について学びます。イメージしやすいように人体模型を使いました。

「取りに来てください」と教卓の前にコンテナに入っている箱を取りに来てもらいます。人体模型は箱の中に入れたまま、コンテナに入っています。今回は2人に1つです。自分たちで取りに行くことだけでも、たくさんの気持ちを感じます。真っ先に取りに行くお子さんがいたり、あっ先に行かれた、でもまぁいっかと動きをとめるお子さんがいたり、じっと様子をうかがって、じゃあ私が……と動くお子さんがいたり、2人のうち2人ともが前に取りに来て、どっちが? となっているお子さんがいたり、取りに行く前にどっちが取りに行く? と決めていたり、さまざまな行動があり、その中で気持ちが動きます。こちらは、それを見守りながら、必要であれば声をかけます。

自分たちの机に運び、箱から取り出します。人体模型っていうけど、どんなものが入っているのだろう? と興味を持ち、そこで出てきたものに関心を持ち、感じるものがあることで、気持ちがその人体模型にひきつけられます。そのあとは、じっと見てみたり、触ってみたり、などの行動につながります。

人体模型でだいたいの内臓のイメージができたところで、テキストを見ながら、内臓の具体的な説明をしました。

このあと、実際に鶏を扱っていきます。

まずは、心構えを伝えます。

・生き物の命をいただいて解剖しますので、大切に扱うこと。

・「気持ち悪い」「臭い」は言わないこと。人間の体も同じようにできています。

・気持ち悪くなったら、先生に言って、教室から黙って出ること。気分が落ち着いたら戻ってきてください。

気持ち悪い、臭いって思うのは、自然に発生するもので、自由です。

ただ、もう死んでいて、意識はないですが、「うわ、気持ちわるっ」とか言うのは、失礼なことです。気持ち悪いと思うのは自由だし、臭いと思うのは自然なことなのでいいですが、それを表現してはいけないことを伝えます。

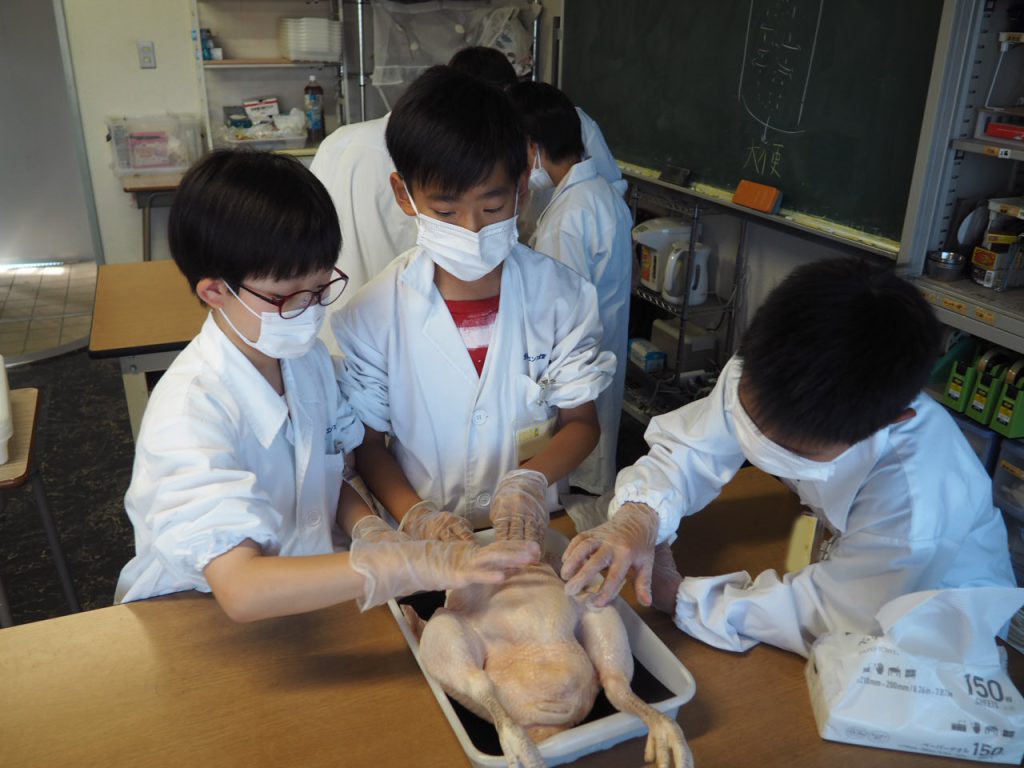

それから、鶏を目の前にします。まだ袋に入った状態です。

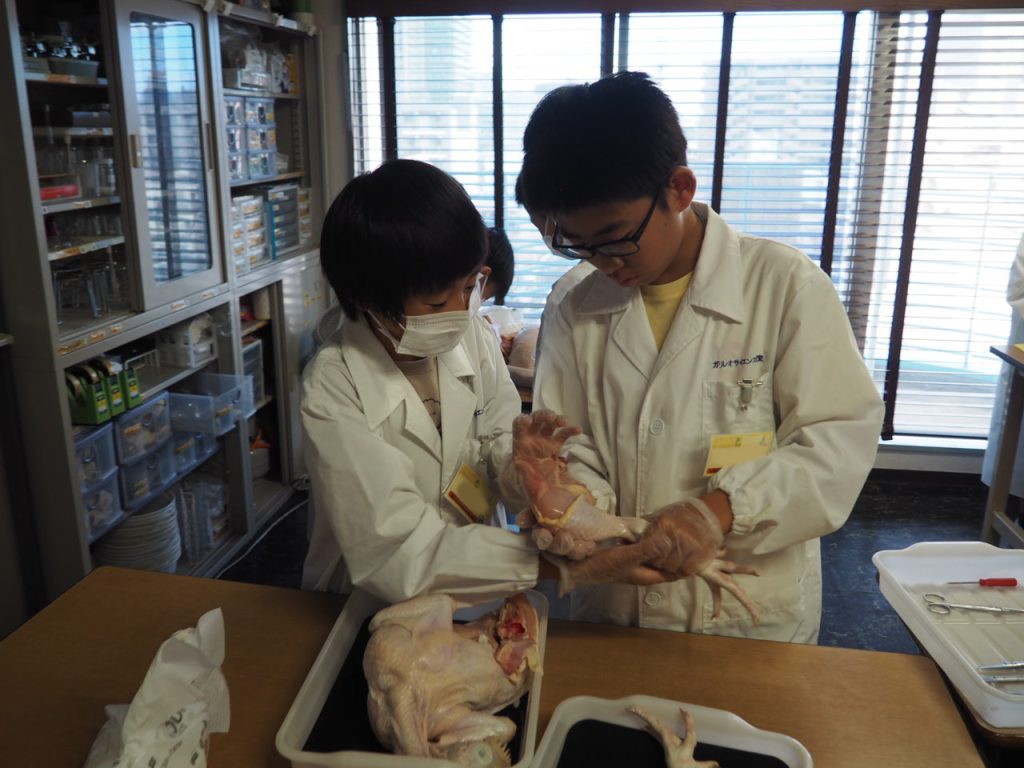

トレイ、ゴムマットを自分たちで用意して、鶏を取りに来てもらいます。4人で1羽です。血抜きされ、羽は抜かれています。頭も足も翼もあります。

ビニル手袋をして、袋から取り出してもらいました。

「けっこう重いなぁ……」「ずっしりしてるー」「爪もある!」「これくちばし……?」「顔が……」と重さを感じたり、顔や足にびっくりしながら、おそるおそる取り出していました。自分たちで準備することで、心の準備もできるようです。(できないお子さんもいらっしゃいます。)

取り出したら、実際に触って、手ざわりを感じます。

お子さんを前に集めて、鶏を見ながら、目、口、鼻、翼、足などの説明を軽くします。

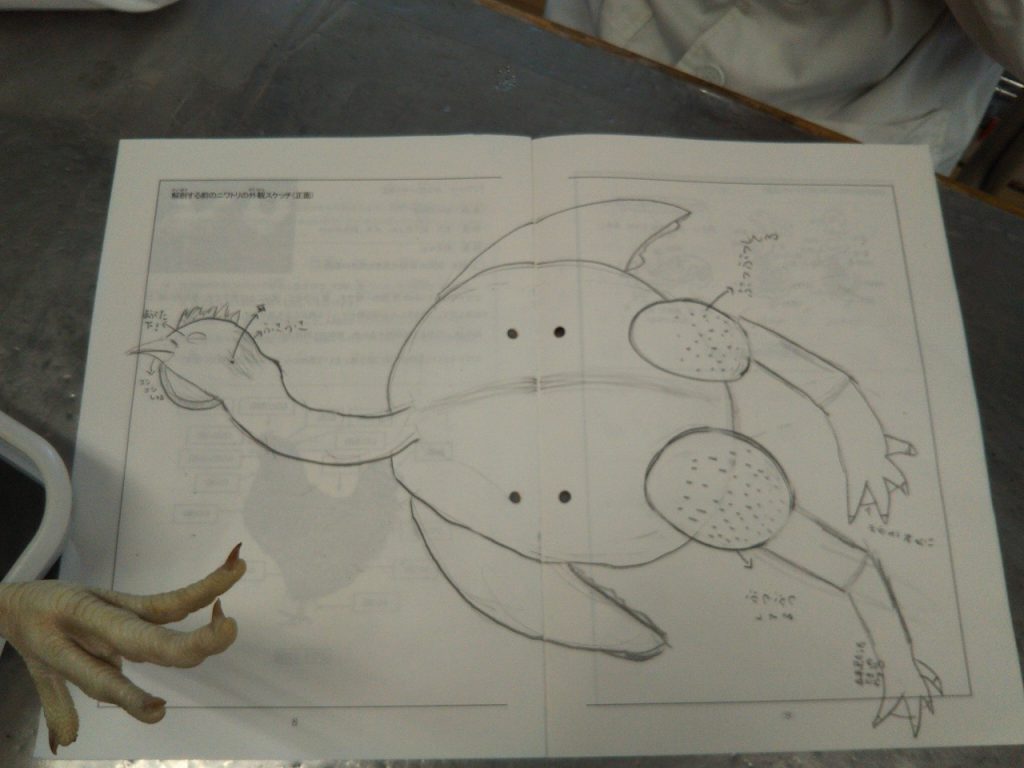

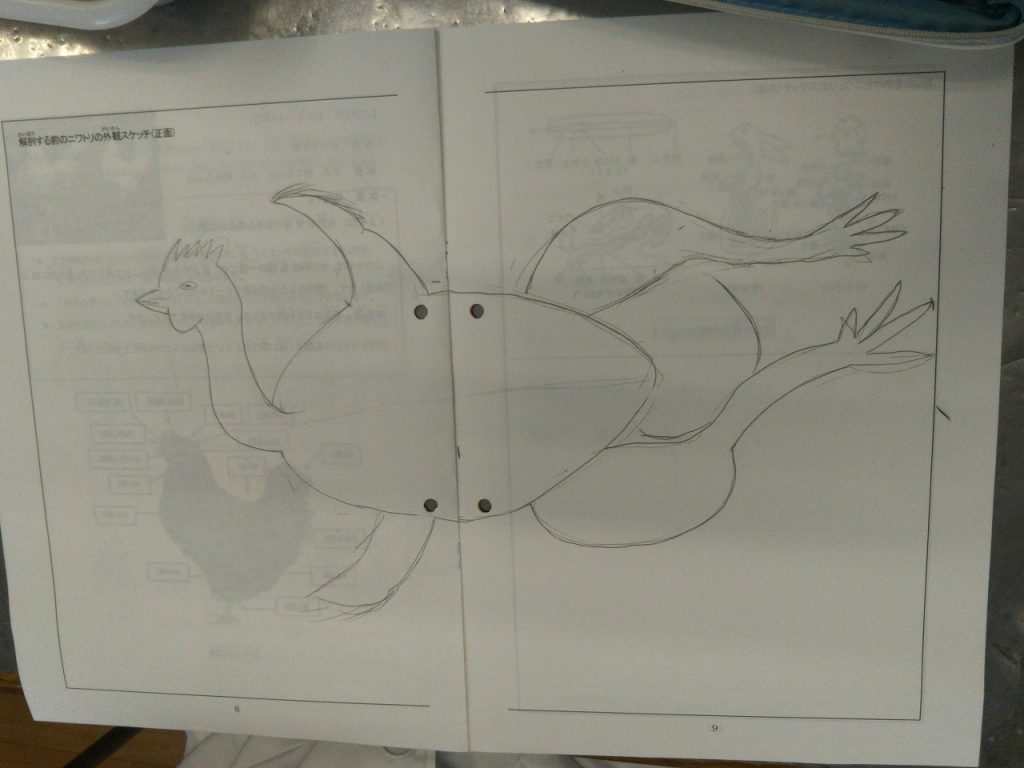

そのあと、解剖する前に、今目の前にいる鶏がどんな様子であるかをテキストにスケッチをしてもらいました。書くことを通して、あ、ここってこうなってるいのか、ということをよりよく見ることになるので、じっくり観察することができます。そのために書いてもらっています。

外観のスケッチができたら、鶏のお腹をあけていきます。

今回は解剖ばさみを使いました。

お腹をあけるために、足を取ったり、肩甲骨ごと翼を取ったりしていきます。

どこを切っていいのか……不安だったり、皮がすべってなかなか切れない、肉が分厚くてなかなか切り進めない、でも切る感覚が気持ちいいなと感じたりしていきます。普段食べているお肉がこんなふうに切られて、売られていることを感じます。関節を外す感覚を味わったりします。

やっと、足が取れて、翼も取れると、「普段食べてるの、ここ?」「これは、スーパーで見たことあるー」「ふつうに鶏肉ー」「クリスマスのときによく見るやつかー」と、なんだかうれしそうです。「これかー」「1羽から2本か……」と、普段食べているものであることをじんわりじっくり実感します。

胸肉とささみ肉の違い、手羽先、もも肉など、普段自分が食べているものがどの部分なのかを知ることで世界と自分がつながります。

そして、いよいよお腹をあけます。ここもけっこう力が必要です。班のみんなで協力してなんとかあけると、内臓が見えてきました。「これ?」「えっ……」「うわっ……」と、気持ち悪さだったり、想像より気持ち悪くない感覚だったり、意外ときれいかもという感覚だったり、感情が動きます。意外ときれいな形で身体の中に納まっていることを知って感動します。

実際の鶏の内臓を見ながら、これが心臓、これが肝臓などの名前や役割についても説明をします。さっき人間の内臓にも同じものあった、これは鶏だけにあるのか、などを感じます。たとえば鶏の首には、食道の途中に袋状の場所があります。嗉嚢(そのう)と呼ばれ、食べたものを一時的に貯める役割をしています。これは人間にはありません。

お腹から内臓を取り出してもらいます。食道あたりを引っ張ると、胃や腸がつながって出てきます。口から食道、胃、腸とひとつながりになっていることを実験します。ただただ食べ物が入って出ていくだけの構造で、でもそのひとつひとつの内臓には役割があって、内臓の美しさ、生命の不思議さを感じます。

体をつくったり動くためのエネルギーにするために、食べ物から栄養を取り入れる。

体内で燃やすために、酸素を取り入れる。

取り入れた栄養や酸素を細胞に送るため、(血液を使って)循環させる。

毒素や病原体を排除し、恒常性を保つ。

子孫を残す。

解剖をし、臓器のはたらき等を調べていくと、鶏も人間も、やっていることは同じであることがわかってきます。翼があるかどうかなどの、どの環境で生きることにしたかの選択のちがいによる差異くらいしかありません。

私自身、学生のときに人間の体の中を知識として習ったときの感覚は、なんだか複雑で自分には理解できないというイメージでした。消化酵素がどうのとかを必死で覚えた記憶でしかありませんでした。内臓も、数えきれないくらいの数があると思い込んでいました。でも、「人間も動物で、生きるために食べて、息をして、子孫を残すことをしているにすぎない。そのための臓器があるだけ」と考えたら、そんなにも複雑なものではない、自分でもわかるかもしれないと思えています。

鶏の解剖を通して、なかなか臓器を見ることっていうのがないので、けっこう形がしっかりしているということを感じること。内臓は、そんな人間と変わらないことを感じること。たまたま鶏として生まれた。たまたまアジとして生まれた。たまたま人間として生まれた。今自分は人間として生きているけれど、それは偶然に過ぎない。

我々は、同じような存在である生命をいただいて生きていることを知って、感謝の気持ちが持てるようになってもらえたらなと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

三宅恵里香