こんにちは。ガリレオサイエンス教室の三宅です。

月一ブログ、発信いたします。【9月12日発信】

今回は、ガリレオ(小2~小3)クラス、テーマは「ビタミンC測定」です。

くだものややさいに入っている、ビタミンCの量を調べます。

「今日はビタミンC測定というテーマです。」

「くだものややさいに、ビタミンCとやらがどのくらい入っているかを調べる実験をします。」

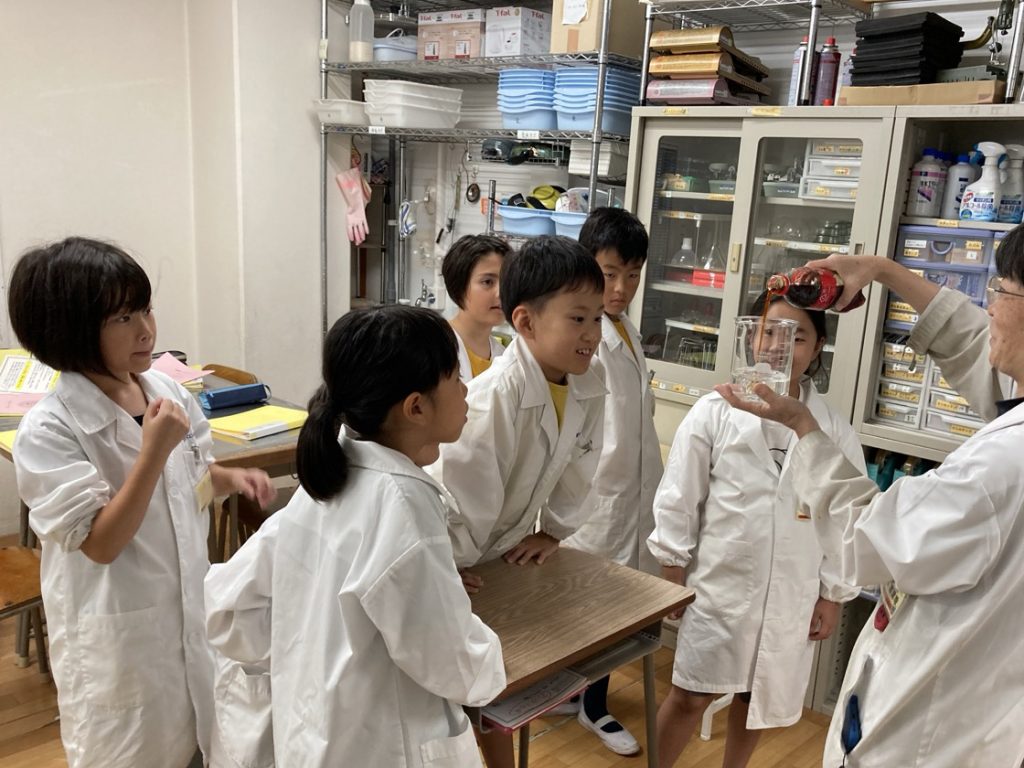

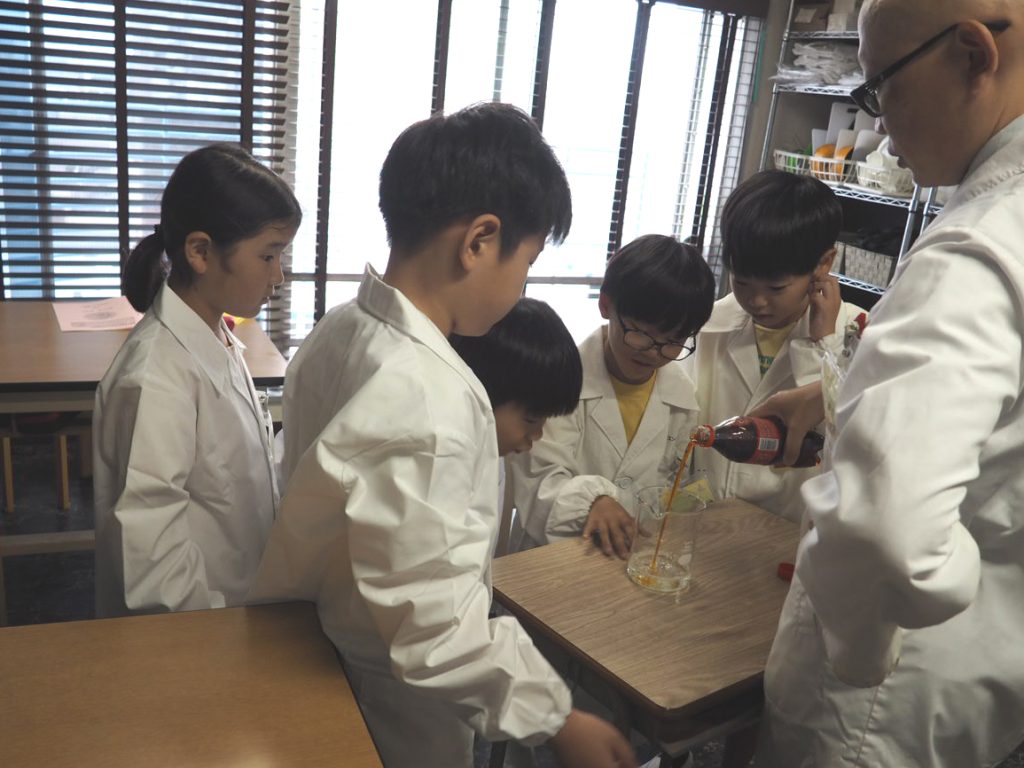

「前に集まってください。」と、前に集めます。

お子さんが前に集まったところで、コーラを見せます。

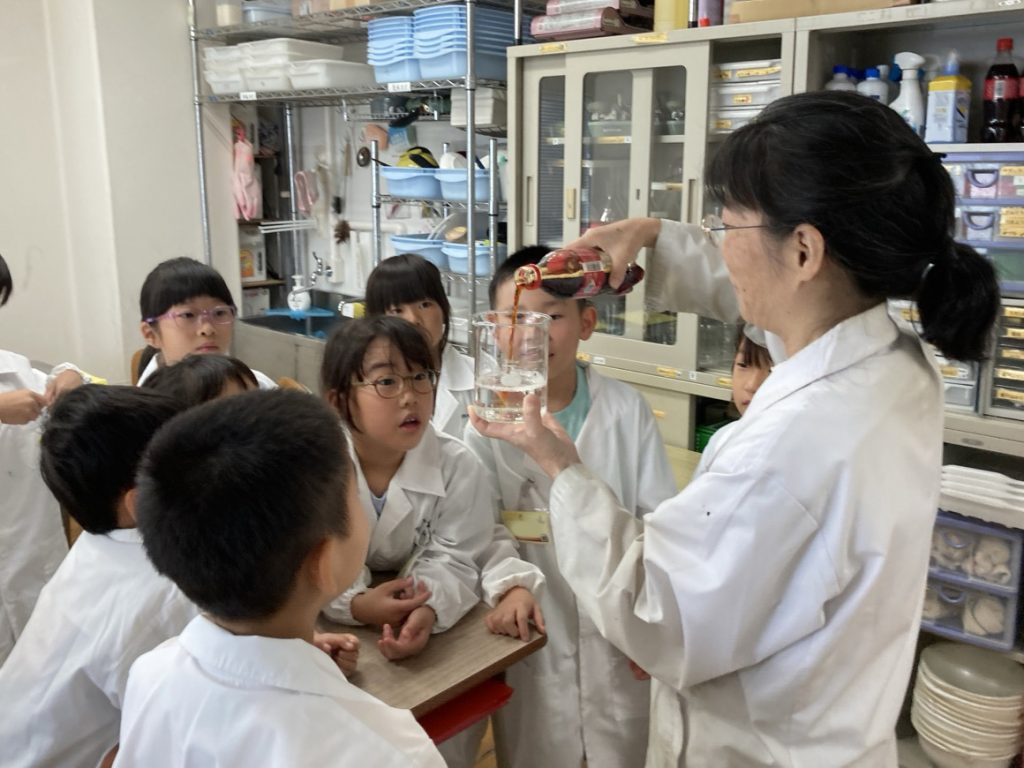

お子さんは、「なんでコーラ?」「飲みたいー」「私、飲んだことないー」「それ先生の?」と興味を持ちます。その状況の中、ビーカーに注ぎます。注がれたコーラが透明になります。

目の前で見ていることが、何が起こっているのかわからない、頭の情報処理が追いつかない様子で、お子さんの動きが止まります。お子さんは、ただただじっとしているので、反応がないようにもみえます。でもよくよく表情を見ると、何かを感じているようです。そのとき、その沈黙に耐えられなくて、大人は何か言いたくなるのですが、何も言わないことをします。

しばらくすると、はっとして、「なんでー」「どういうこと……?」「コーラじゃない……?」と言葉になりました。言葉にならなくても、心の中では何かを感じています。

このとき、こちらは、盛り上げることはしません。淡々と見せます。変に盛り上げようとすると、お子さんは「こう感じてほしいんでしょ?」と察して、演じるようになります。「すごいー」とか、それほど思ってなくても言わなくてはならない場になります。

どう感じるかは、お子さんのものなので、感情の操作はしません。どう感じてもいいと思っています。それは、お子さん自身が感じる感情そのままを尊重したいからです。いい悪い関係なく自分が感じたことがすべてです。

感情は、他の人が否定するものではない。他の人に否定されるものでもない。自分は、今こう感じているのだなとそのまま受け入れられることが幸せになれると思うからです。

まわりの人に感情を否定するような声をかけられ続けると、そう感じている自分は変なのか……とダメな自分だと感じ、自分の感情に自信が持てなくなります。自分が信用できなくなります。自分を信頼できなくなります。そうすると、自分を信頼していないので、何もしないことを無意識に選択します。何もしない方が安全だからです。

何もしない人生を選ぶことは、幸せに生きると決めにくくなります。なんとなく不幸にはなりたくないなーと思うだけです。受動的な人になります。

なので、その人が感じた感情にいい悪いの判断をしてはいけないと感じています。そう感じたのねというだけ、それが人を尊重することだと思います。

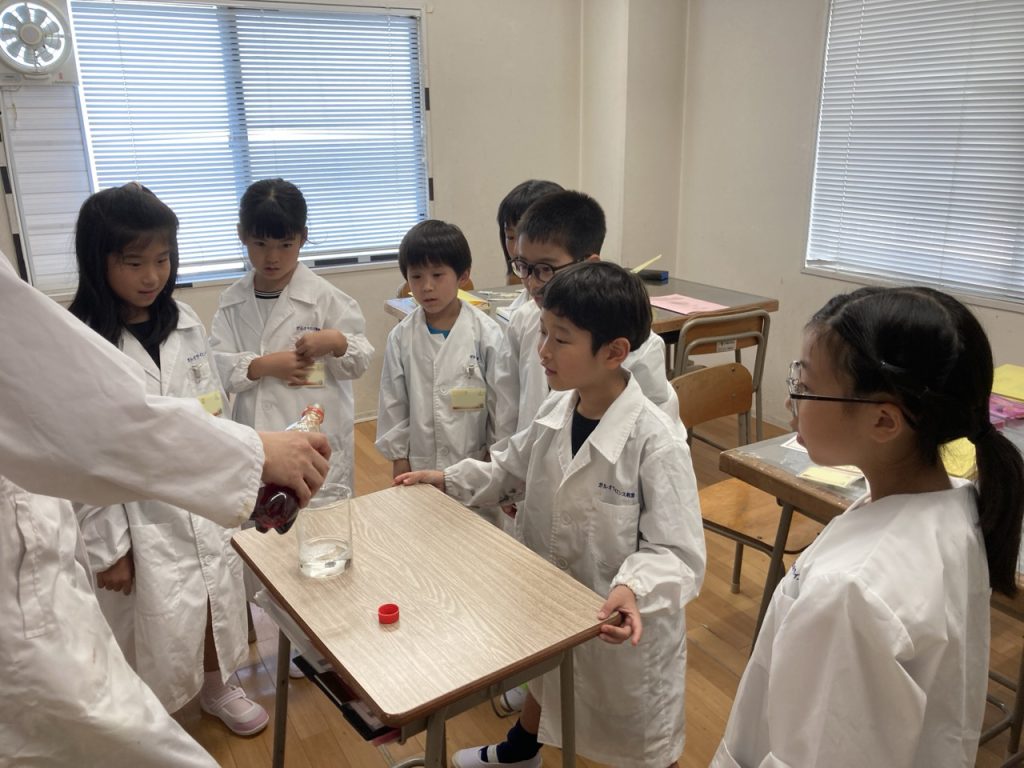

コーラに見えていたものは実はうがい薬であること、ビーカーにはビタミンCの粉末を入れていたことを伝えます。

そのときも、一方的に説明するのではなくて、実物を見せたり、触ってもらったり、お子さんの興味のまま進めます。

「これほんとにコーラなの? 何かちがうにおいがする……」「コーラじゃないのかー」と「実は、これはうがい薬です」「ただ、これをふつうに注いでも色はかわりません」とビーカーに注いで見せます。色が変わりません。

「実は、こっちのビーカーにもしかけがあります。」「ビタミンCの粉を入れてました。ただ、入れただけではばればれなので水も少し入れ水滴があるくらいにしていました。」とビタミンCの粉を見せます。

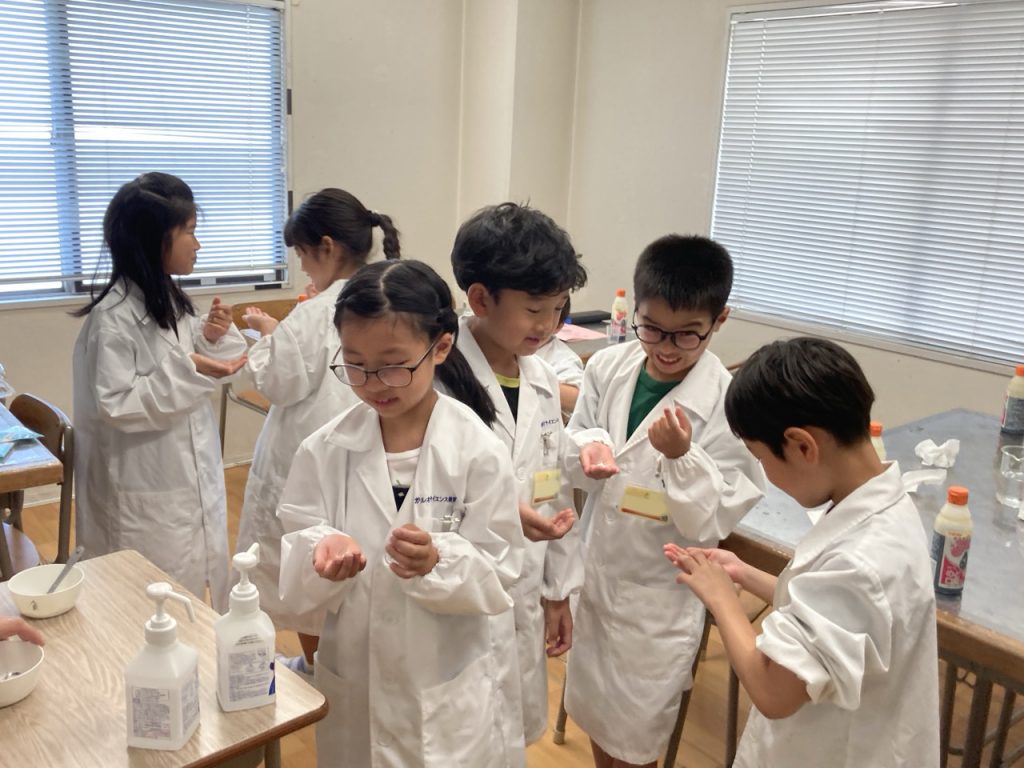

「その粉をビーカーに入れてみてー」となります。

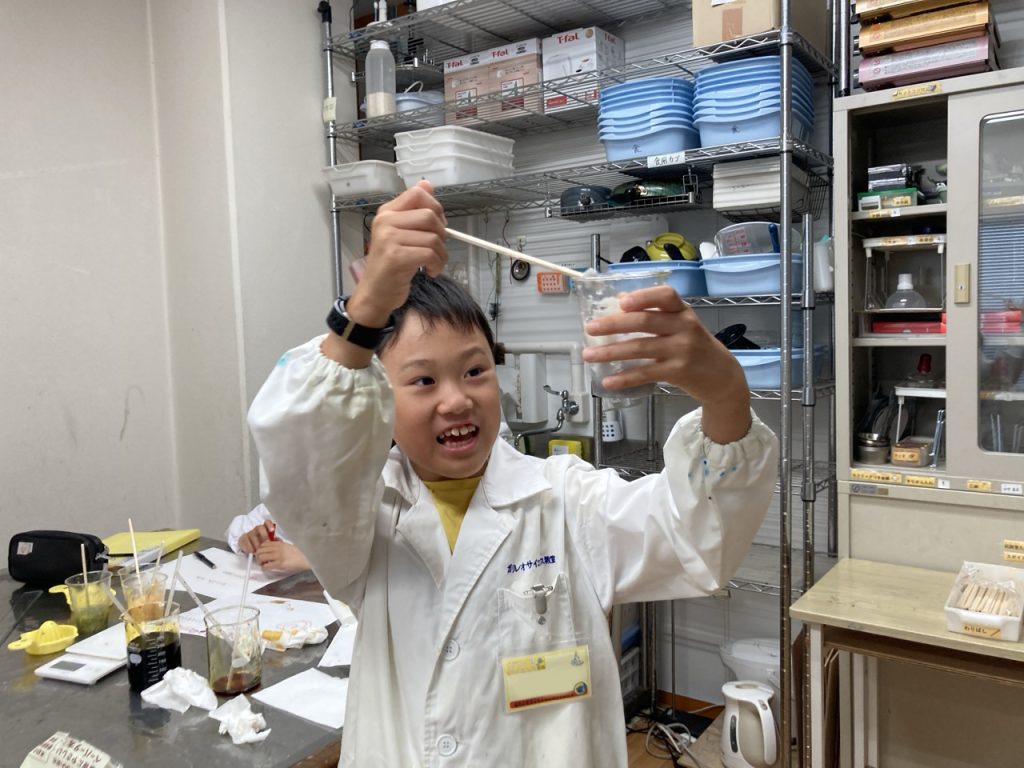

入れてみたらどうなるのか、透明になるのではないかと興味関心を持ちます。うがい薬を注いだビーカーに入れてみます。お子さんがこうしたらどうなるの? と疑問に思った瞬間にやってみます。透明になりました。お子さんは、それを見て、うれしそうです。

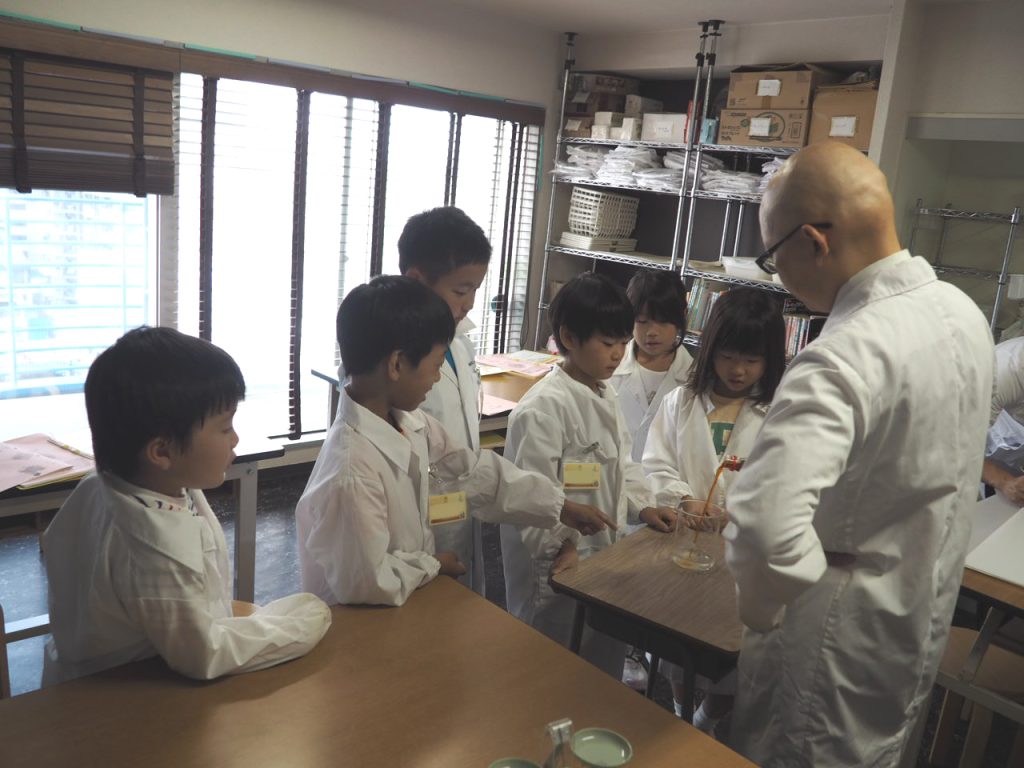

「どんな味がするの?」とビタミンCの粉にも興味を示します。興味を持ったときに味見してもらいます。「いいよ。なめたい人はなめてみていいよ」と、なめてもらいました。強制はしません。

「すっぱー」「おいしいー」「思ったよりすっぱくない?」「あんまり……」と表現してみたり、何も言わないけど、顔の表情が変わったりします。

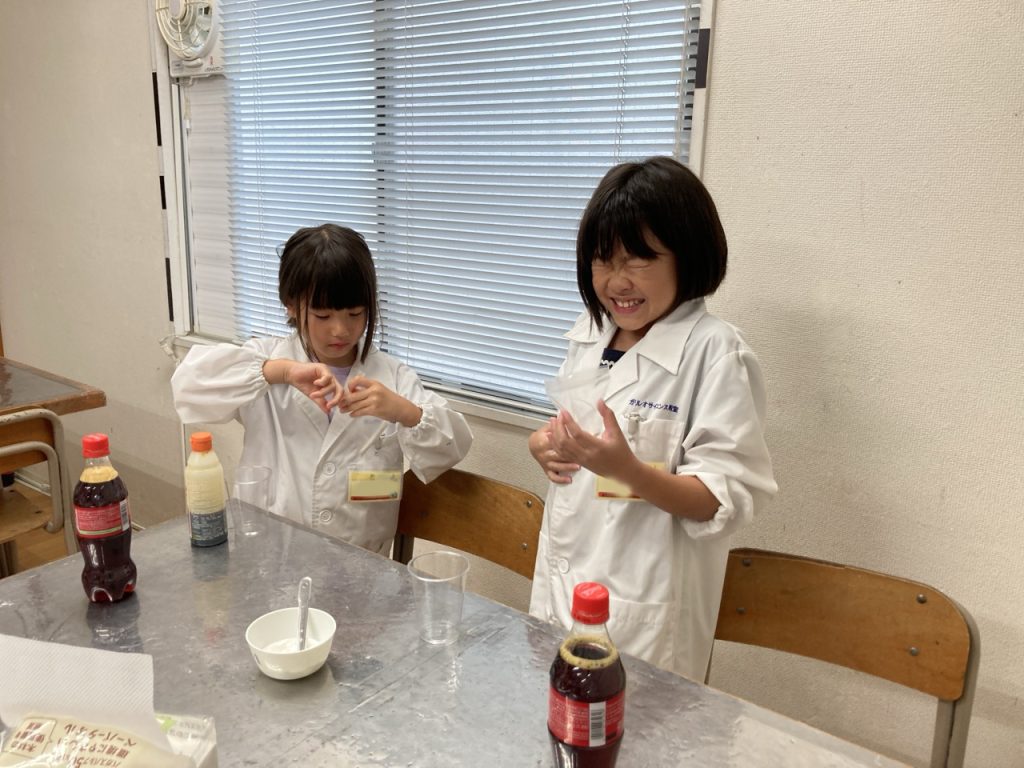

せっかくなのでおうちの人にも楽しんでもらえたらと、コーラのペットボトルにうがい薬をうすめて入れたもの、ビタミンCの粉末やプラスチックコップのセットを持ち帰ってもらいました。

そのためのセットをお子さん自身で用意してもらいます。うがい薬をはかって、コーラのペットボトルに入れる。水を足す。ビタミンCの粉を袋に入れる。

おうちで見せるために、準備するところから見せるところまでを練習しました。

自分が見せることで楽しんでもらえた経験、びっくりしてもらえた経験で、お子さんがうれしさを感じ、お子さんが楽しんでいる姿を見ることでおうちの人もうれしくなってもらえたらなと思います。

うがい薬は、ビタミンCで透明になることを体感しました。

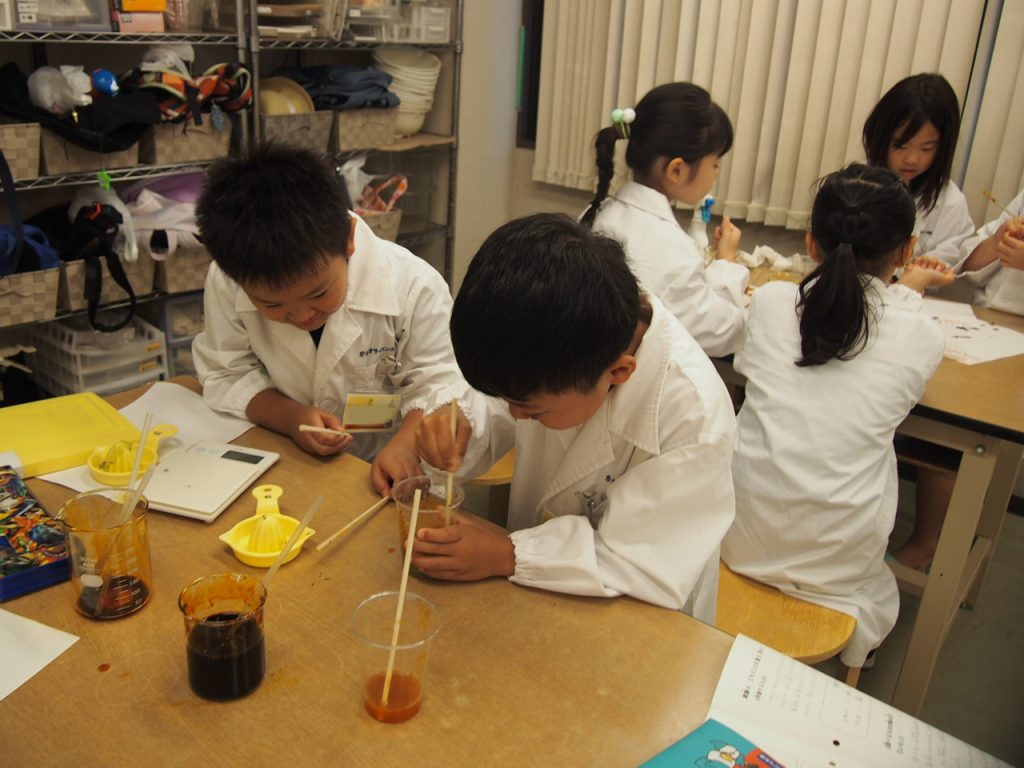

ここからは、うがい薬がビタミンCと出会うと透明になることを使って、くだものややさいのビタミンCの量を調べていきました。

まず、ビタミンC(正式名称:アスコルビン酸)を100mg用意して、今回使ううがい薬がどのくらいの量で反応するのかを調べました。これが基準となり、うがい薬がビタミンCと反応する割合がわかります。くだものややさいのビタミンCの量を具体的にどうやって調べていくのかの練習にもなります。やってみることで、どんな作業をするのか具体的になります。

レモン、キウイ、リンゴ、ダイコンを用意しました。

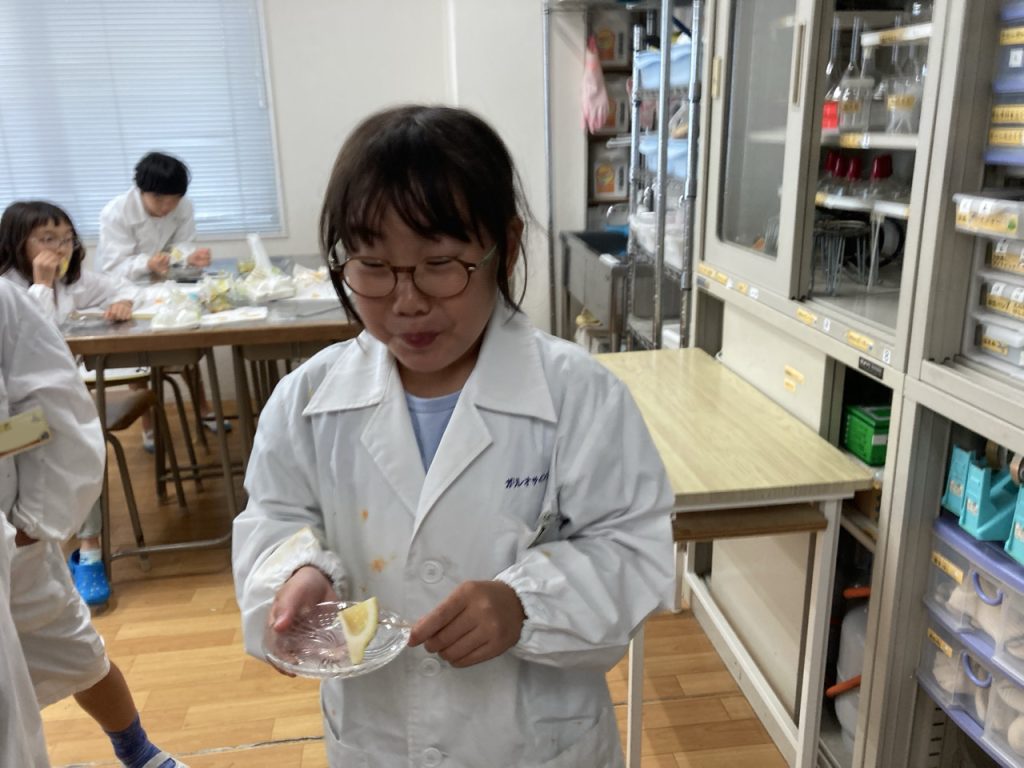

まずは、食べます。一番多く入っているのはどの食べ物かを予想することと、食べたいなーと思いながら、調べるのも集中できないので、少しだけ食べます。もちろん、無理に食べてもらうことはしません。

「レモン、すっぱー」「キウイ、うまっ!」「リンゴ、リンゴの味ー」「ダイコン、にがーっ」などと言いながら進みます。

レモン、キウイ、リンゴ、ダイコンの中で、ビタミンCが一番多く入っていると思うものに手をあげてもらいます。ビタミンC、レモン、キウイ、リンゴ、ダイコンの味を感じたことをふまえて、自分の思う予想に手をあげていました。

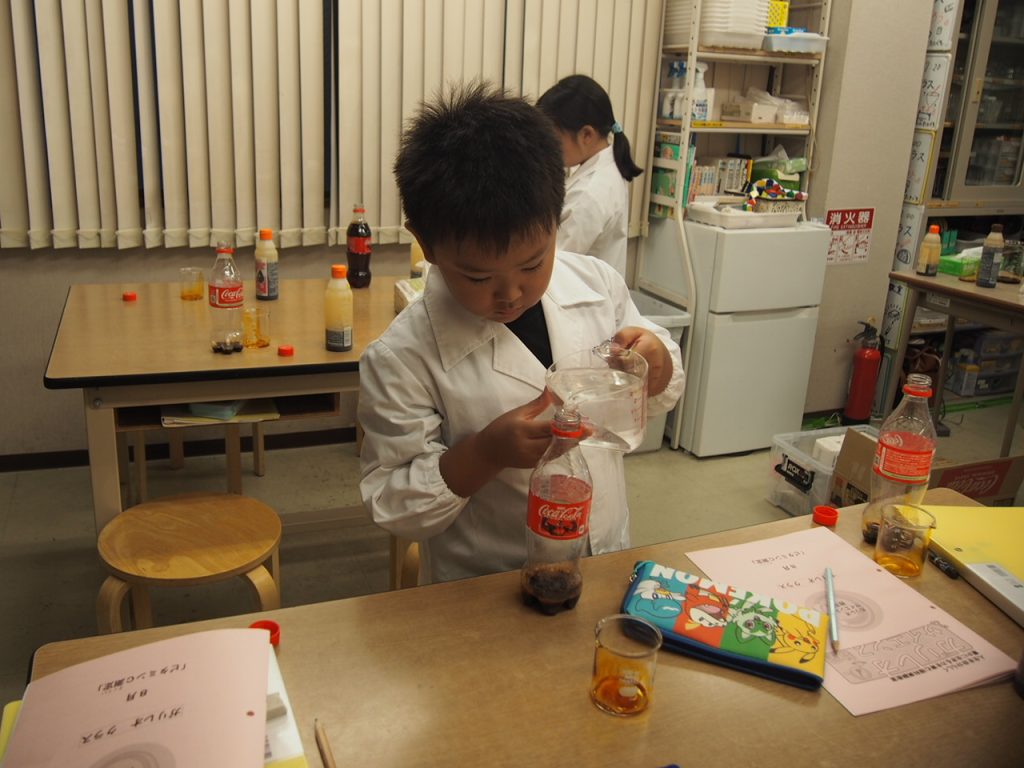

ここからは、実際にビタミンCの量を調べていきます。

レモンからです。

レモンの汁をしぼるために包丁で半分に切ります。包丁をお子さんに使ってもらいます。包丁を使えることを楽しみます。もちろん安全面に気をつけながら、進めます。

レモンしぼり器でしぼります。レモンをしぼる手ざわりを感じます。

デジタルスケールで重さをはかります。重さを感じます。

ひとつひとつの作業に心が動きます。

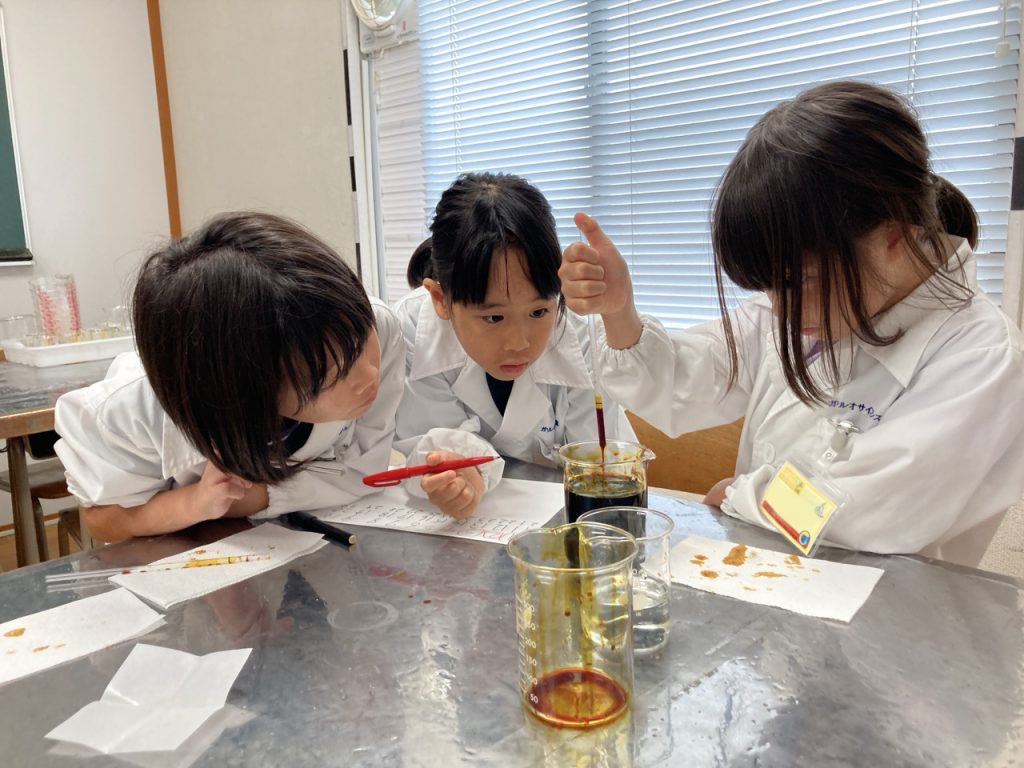

テーブルごとに実験が進みます。

レモンのしるにうがい薬を1mL入れる人。かきまぜる人。うがい薬の色が消えたことを確認する人。数字に〇をつけていく人。など。役割分担をしながら、役割も交替しながら進みます。

こちらは、見守ります。班でうまく進んでいるようなら、特に声をかけることはしません。

お子さんだけでは解決が難しいようなことが起こっていると判断したときは声をかけます。お互いの言い分を聞くだけです。あとはお子さんたちがそうかーと自分の気持ちと相手の気持ちを感じて、どうしたらいいのか考えます。お互いの気持ちの整理をする。それで、あとはお子さんに任せます。

着地点がお互いにごめんなさい、いいよ、ごめんね、いいよ、でなくて、モヤモヤのままでもいいと思っています。お互いの言い分を聞いて、相手に伝える。その上で、今は謝れないなら、そのお子さんには、「○○くんはこう感じて、嫌な気持ちになった」ことは伝えて、相手には「今は、あやまれないみたいだけど、○○くんが嫌な気持ちになったことはわかったみたい。嫌だったね。」と伝えます。

謝れないのは、単に今さらのタイミングを逃したことや、謝った方がいいことはわかっていても意固地になっていて(プライドが邪魔をして)謝れないがあります。これも「謝れない自分を、まずは認められた」経験によって、徐々に謝れるようになっていきます。

「謝らなくても済んだという成功体験によって、謝らない人間になるのではないか」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、実は逆です。謝ることを強要されることによって、謝れない人間にもっとなっていきます。自分と向き合う機会を奪われるためです。自分が悪いと思ったから謝ったわけではなくて、自分より力の強い大人が謝れと言ったから謝ったに過ぎませんので、そういう大人というか権力を持った存在が近くにいない状況になれば(バレなければ)、また同じことをします。

そうならないように、「今はあやまれないんだね。わかった。あやまれるようになったらあやまったらいいし、あやまれないままでもいい。ただ、○○くんが嫌な気持ちになったことだけわかってればいいよ」といったん受け入れ、認めたうえで内省をうながします。

こう言うと(受け入れられると)、「やっぱあやまる」というお子さんも結構いらっしゃいます。

経験上、こういう対応をすると、ほぼ100%それ以上問題行動をしなくなります。(ガリレオサイエンス教室にお子さんをお預けされるご家庭は良識的ですので、お子さん自身もわざと意地悪をしているわけではなくて、そんな気なく迷惑をかけてしまっていたという場合がほとんどですので。)

あやまることの一番の壁は、

自分は正義の人であり、正しい存在であり、自分は正しいことをしている。人に迷惑をかけようなんて思ってはいない。でも、それはそれとして、人が嫌な気持ちになったのであれば、自分にそんなつもりはなかったとしても、謝らなくてはいけないのか、を受け入れることです。

謝ったら、自分が悪いことをしたと認めたことになるので、絶対に謝れないというまちがえたプライドを乗り越えることです。(人に迷惑をかけたら謝るというのは、当たり前のことであり、それをできる人こそが正しい人なのですが。)

もちろん当たり屋や理不尽なクレーマーには毅然とした対処が必要です。ですので、被害者と思われる人の一方的な言い分ではなくて、お互いに、何があったのかの事実を言ってもらう必要があります。

そうした結果、客観的に、あ、それは嫌だったよね、とわかったんだったら、謝る。嫌な気持ちにさせて申し訳なかった。自分にそんなつもりがなくても、悪気がなくても、自分の行動がもとで人が嫌な気持ちになったのであれば、その事実を受け入れて、謝る。

自分にそんなつもりがなくても、自分の行動がもとで人が嫌な気持ちになったのであれば、相手に謝る。これを受け入れるには、お子さんの中に余裕がないといけません。謝れないお子さんには、余裕がない状態です。受け入れがたい。だからいったん、「あやまれないんだね。」とそのお子さん自身を受け入れてあげる必要があるのです。

お子さん本人の気質や、ご家庭での扱われ方によって、どうしても受け入れられないお子さんもごくまれにいらっしゃいます。もしも迷惑行為を続けるお子さんがいたら、ダメなことはダメとその都度指摘しますし、改善しないようであれば、「こういうことを続けるなら辞めてもらいます」と伝えます。自分の行動によって、自分の自由が制限されることを直接に感じることによって、やっと自分ごととしてデメリットを感じて、行動を改めるお子さんもいらっしゃいます。それでもダメなら本当に辞めてもらいます。(これまで1件もございませんが。)

レモンの次は、キウイです。調べていく段階で、レモンよりビタミンCが多いことがわかるので、「レモンをこえるのかー、こえたー」「キウイがレモンをぬいたー」と予想外の結果にお子さんはおどろき、きゃっきゃっしていました。

リンゴに進みます。「キウイに勝てるのか」「キウイモンスターをたおせるか」と楽しみます。おろしがねでリンゴをすりおろします。リンゴをすりおろすだけでも、発見がいっぱいで、世界が広がっていっている感じがします。

最後にダイコンです。

リンゴとダイコンが同じ結果、またはリンゴの方が少ない結果におどろきながら、そっかーと受け入れていました。

お子さんは、自分でやることで、手ざわりを感じたり、比べたり、見つけたり、自然と理論的な思考をするもんなんだなと感じます。たのもしさを感じます。

食品の成分表示を見ると、カロリーがいくつで、脂質がいくつで、ビタミンがいくつで、という数字がたくさん書いてあります。それを見ると「そういうものである」として認識してしまいがちですが、実際はそれは誰かが調べてくれたものです。ではどうやって調べたかというと、今日やったような方法でです。ビタミンCならビタミンCと反応する薬が発見されて、その薬がどのくらいの量のビタミンCと反応するのかが調べられます。ビタミンCと反応する薬の量がわかれば、それをもとに果物や野菜のビタミンCの量を調べることができるようになります。

実際にやってみることで、ビタミンCの量って調べられるもんなんだと実感し、ビタミンCの量が数字になっているのも、どうにかして調べているにすぎないことを知ります。今はおそらく自動化されていて、機械に入れたら勝手に数字が出るにしても、でも実際は、機械の中で今日やったのと同じことをしているにすぎないということを知ります。

こういう経験を通して、世の中にある「これってどうやってるの?」が想像できないことでも、「でも、魔法や超能力ではなく、結局は自分にもできることをしているに過ぎないんでしょ」と捉えることができるようになります。知るなりなんなりして地道にやれば、絶対になんとかできると信じることができるようになります。誰かがすでにやっていることでも、また、まだ誰もやっていないことに対してでも、希望を持って行動できる。人生を自分らしく豊かに生きることにつながってくれることを願っております。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

三宅恵里香